les Insectes

Contrairement à la flore, l'entomofaune des Marais de Vilaine et des environs, semble avoir été particulièrement délaissée par les entomologistes d'antan et les mentions de ce site sont très rares dans les quelques publications fondamentales de la région (Houlbert & Monnot, 1908 ; Gélin & Lucas, 1912 ; Oberthiir & Houlbert, 1922). Et même si depuis quelques années, une redynamisation sensible de l'entomologie de terrain anime les réseaux naturalistes, on peut encore, à juste titre, déplorer le relatif oubli dont les marais de Redon et de Vilaine font l'objet à ce sujet. Cependant, quelques groupes d'insectes, plus faciles à appréhender, permettent de rendre compte de l'intérêt entomologique du site et pourraient s'affirmer comme les révélateurs de sa richesse globale en invertébrés.

Les Libellules.

Les libellules appartiennent à l'ordre des Odonates. Présentant toutes un développement larvaire aquatique, elles possèdent des caractéristiques biologiques et des preferenda écologiques très variables d'une espèce à l'autre : durée de développement larvaire de quelques mois à plusieurs années, milieux de reproduction lotiques ou lentiques, ponte dans les endroits ombragés ou, à l'inverse, sur des stations bien ensoleillées, pontes-en-dophytique ou exophytique. Un paysage aussi composite que les marais de Redon et de Vilaine, intégrant une grande quantité de milieux aquatiques variés, serait donc a priori, porteur d'une bonne richesse spécifique en odonates. Cependant, des menaces pèsent sur ces communautés et la diversité semble déjà bien érodée en de nombreux secteurs. Les communautés d'odonates des marais, au sens strict, peuvent être distinguées de celles des cours d'eau et affluents aux marais, même si les rivières et canaux sont ici souvent suffisamment lents pour permettre à certaines espèces ubiquistes de coloniser presque tous les types de milieux. D'autre part, à leur arrivée dans les marais proprement dits, les eaux courantes se ralentissent brutalement, au niveau d'une classique rupture de pente. À ce niveau, les communautés lentiques et lotiques se rencontrent donc aussi bien souvent.

Les libellules appartiennent à l'ordre des Odonates. Présentant toutes un développement larvaire aquatique, elles possèdent des caractéristiques biologiques et des preferenda écologiques très variables d'une espèce à l'autre : durée de développement larvaire de quelques mois à plusieurs années, milieux de reproduction lotiques ou lentiques, ponte dans les endroits ombragés ou, à l'inverse, sur des stations bien ensoleillées, pontes-en-dophytique ou exophytique. Un paysage aussi composite que les marais de Redon et de Vilaine, intégrant une grande quantité de milieux aquatiques variés, serait donc a priori, porteur d'une bonne richesse spécifique en odonates. Cependant, des menaces pèsent sur ces communautés et la diversité semble déjà bien érodée en de nombreux secteurs. Les communautés d'odonates des marais, au sens strict, peuvent être distinguées de celles des cours d'eau et affluents aux marais, même si les rivières et canaux sont ici souvent suffisamment lents pour permettre à certaines espèces ubiquistes de coloniser presque tous les types de milieux. D'autre part, à leur arrivée dans les marais proprement dits, les eaux courantes se ralentissent brutalement, au niveau d'une classique rupture de pente. À ce niveau, les communautés lentiques et lotiques se rencontrent donc aussi bien souvent.

Les types d’habitats.

Sur le site, il est donc plus convenable de distinguer différents types d'habitats en fonction de leurs caractéristiques hydrologiques et morphologiques que sur la base d'un unique découpage géographique :

- La Vilaine et ses principaux affluents (l'Oust, la partie aval de l'Arz et de l'Aff, l'Isac, le Don, la Chère) aux eaux très lentes voire quasiment stagnantes en étiage.

- Les fossés, douves et petits canaux qui s'inscrivent entre les parcelles du marais ; les mares, étangs et points d'eau présents dans ces parcelles, même si les marais de Redon ne s'illustrent pas par leur densité.

- Les fossés de ceinture du marais, souvent en eau plus longtemps que les précédents (contrepentes issues des dépôts d'alluvions à proximité du fleuve) et présentant parfois des eaux plus oligotrophes.

- Les cours d'eau permanents, affluents, de taille assez conséquente, mais à flux rapide : le Canut, l'Aff, la Claie, l'Arz et le Trévelo (partie amont).

- Petits ruisseaux et écoulements tertiaires, également à flux rapide, mais pouvant s'assécher en période d'étiage, parfois même dès le printemps.

Les Espèces

Sur la Vilaine.

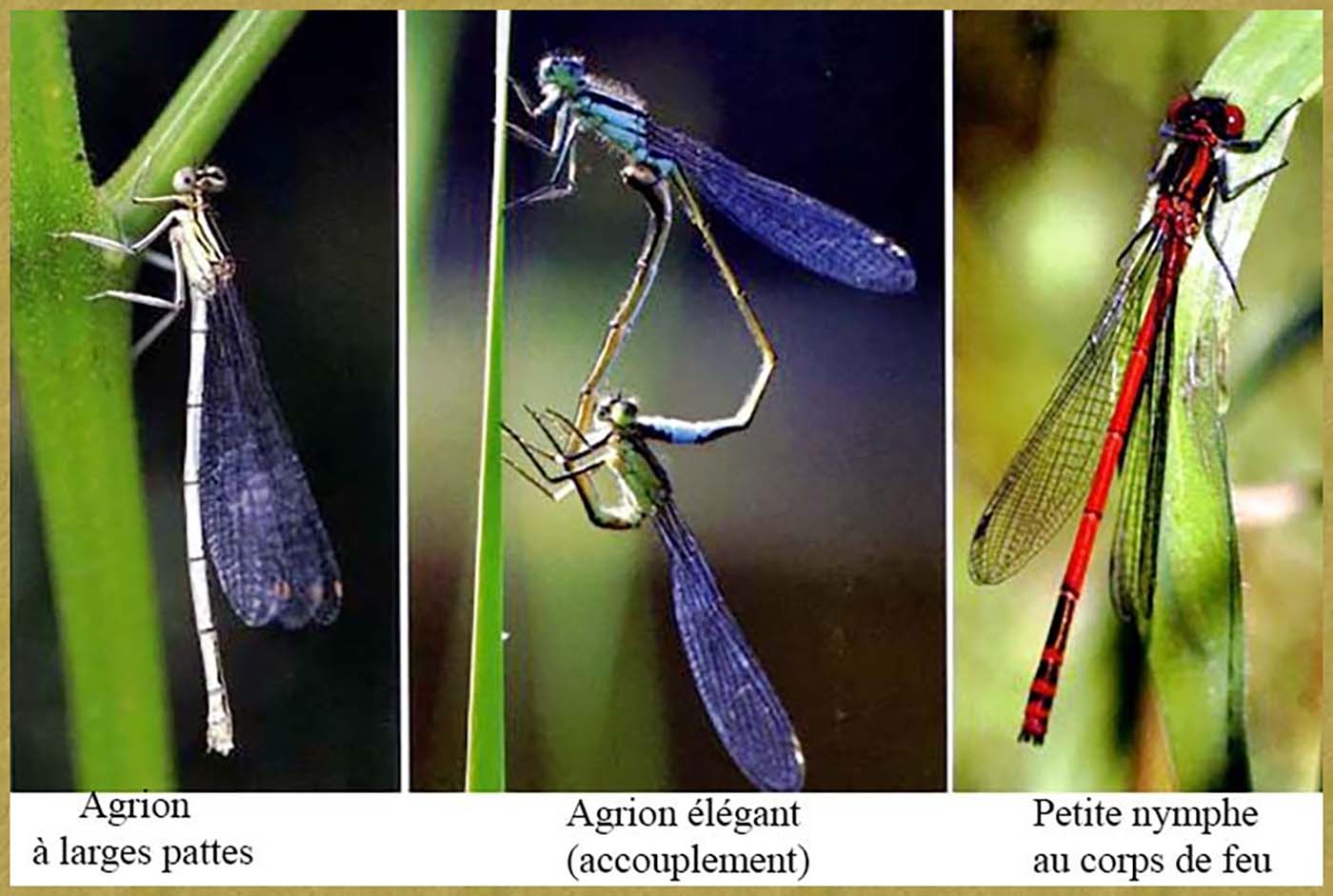

La Vilaine en elle-même présente des communautés très pauvres. Ici, les herbiers manquent, la qualité de l'eau est souvent médiocre, le ragondin est omniprésent, la navigation est importante et occasionne un batillage considérable. Les berges abruptes témoignent de la canalisation de cet axe fluvial et s'avèrent donc fréquemment inhospitalières. Quant aux crues, elles y sont parfois importantes. Bref, une conjonction de facteurs défavorables, plus ou moins liés par ailleurs. Quelques zygoptères ("demoiselles"), très tolérants et répandus, semblent cependant omniprésents sur le fleuve : l'Agrion à larges pattes [Platycnemis pennipes), l'Agrion orangé (Platycnemis acutipennis), l'Agrion élégant (Ischnura elegans), l'Agrion à longs cercoïdes (Cercion lindenii). Parmi les anisoptères (grandes libellules, aeschnes et gomphes), le discret Gomphe gentil (Gomphus pulchellus] et l'Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) sont les plus fréquents. Ils profitent tous les deux de l'existence de plages rases ou nues, en berges, pour y tenir leur affût (place piétinée ou désherbée par les pêcheurs, chemins de halage).

La Vilaine en elle-même présente des communautés très pauvres. Ici, les herbiers manquent, la qualité de l'eau est souvent médiocre, le ragondin est omniprésent, la navigation est importante et occasionne un batillage considérable. Les berges abruptes témoignent de la canalisation de cet axe fluvial et s'avèrent donc fréquemment inhospitalières. Quant aux crues, elles y sont parfois importantes. Bref, une conjonction de facteurs défavorables, plus ou moins liés par ailleurs. Quelques zygoptères ("demoiselles"), très tolérants et répandus, semblent cependant omniprésents sur le fleuve : l'Agrion à larges pattes [Platycnemis pennipes), l'Agrion orangé (Platycnemis acutipennis), l'Agrion élégant (Ischnura elegans), l'Agrion à longs cercoïdes (Cercion lindenii). Parmi les anisoptères (grandes libellules, aeschnes et gomphes), le discret Gomphe gentil (Gomphus pulchellus] et l'Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) sont les plus fréquents. Ils profitent tous les deux de l'existence de plages rases ou nues, en berges, pour y tenir leur affût (place piétinée ou désherbée par les pêcheurs, chemins de halage).

Au cœur des marais

Les populations d'odonates peuvent être localement abondantes, mais sont en général assez peu diversifiées. Les milieux (fossés, douves, canaux, mares et dépressions), sauf s'ils sont alimentés par des sources ou un écoulement en provenance du coteau, s'assèchent généralement très vite ou voient leur niveau d'eau tellement baisser que les conditions deviennent très difficiles pour les insectes aquatiques : surchauffe et chute corollaire de l'oxygène dissous dans l'eau, fort développement algal, concentration des prédateurs et perturbateurs (poissons, écrevisses). Certaines espèces sont bien adaptées aux milieux temporaires que l'on trouve dans les marais. C'est le cas des Lestes qui pondent hors de l'eau, dans des tiges de petits hélophytes ou même dans des ligneux, et ce à une époque où les milieux peuvent être totalement asséchés. À l'éclosion, qui intervient au printemps, la toute jeune larve tombera dans les eaux qui auront réinvesti l'habitat.

Le développement larvaire est ensuite très rapide, de quelques mois, suivi de l’émergence des adultes. Le Leste barbare (lestes barbarus) est très fréquent en Basse-Vilaine, dans les milieux subhalophiles, mais plus disséminé en amont de Redon. Ce taxon est en effet un de ceux qui supportent le mieux les eaux chlorurées. Dans certains marais bien préservés, comme ceux du Bronzais à Pénestin, on observera aussi le Leste verdoyant (Lestes virens), sans doute le plus rare des Lestes bretons (cf. Manac'h (coord.), 2001). Le Leste fiancé (Lestes sponsa) est également présent çà et là et recherche plus particulièrement les eaux acides et oligotrophes. Une belle population se développe, par exemple, dans les Marais du Roho (landes tourbeuses, tourbières et étangs). Le Leste vert (Lestes viridis), espèce commune, très associée aux saules, est présent et abondant presque partout dans le bassin, surtout en amont de Redon, dans les marais de Langon et de Sainte-Anne, mais aussi dans les marais de Peillac et les marais de l'Isac.

es Sympétrums, genre qui compte essentiellement trois espèces dans les Marais de Vilaine, présentent un mode de développement proche des Lestes, à une différence près : les adultes ne pondent pas dans les végétaux, mais directement à la surface de l'eau ou dans les vases, parfois totalement desséchés, au niveau des dépressions ou des rives de plans d'eau, de fossés. Quand les ovipositions interviennent en fin d'été, dans un milieu totalement sec, on peut parfois se demander quelle « prescience » guide les géniteurs vers ces futurs milieux aquatiques. La quantité d'œufs pondus par les femelles de Sympétrums est évidemment très importante, l'œuf étant le stade de résistance qui doit passer l'hiver, bien que non abrité dans un végétal comme dans le cas des Lestes. Dès les premiers redoux, il doit se retrouver dans des conditions favorables pour que l'embryogenèse s'achève et que le développement larvaire se fasse. Les 3 espèces répandues dans les marais de Redon et de Vilaine sont les plus communes du genre, en Bretagne : le Sympétrum sanguin (Sympetrum sanguineum], le Sympétrum strié (Sympetrum striolotum) et le Sympétrum méridional (Sympetrum méridionale). Ce dernier, cependant, affiche, comme son nom l'indique, des affinités méridionales qui se traduisent, en Bretagne, par des fréquences d'observation bien plus élevées sur la marge sud de la région (Finistère et Morbihan) et dans la moitié sud du département d'Ille-et-Vilaine.

es Sympétrums, genre qui compte essentiellement trois espèces dans les Marais de Vilaine, présentent un mode de développement proche des Lestes, à une différence près : les adultes ne pondent pas dans les végétaux, mais directement à la surface de l'eau ou dans les vases, parfois totalement desséchés, au niveau des dépressions ou des rives de plans d'eau, de fossés. Quand les ovipositions interviennent en fin d'été, dans un milieu totalement sec, on peut parfois se demander quelle « prescience » guide les géniteurs vers ces futurs milieux aquatiques. La quantité d'œufs pondus par les femelles de Sympétrums est évidemment très importante, l'œuf étant le stade de résistance qui doit passer l'hiver, bien que non abrité dans un végétal comme dans le cas des Lestes. Dès les premiers redoux, il doit se retrouver dans des conditions favorables pour que l'embryogenèse s'achève et que le développement larvaire se fasse. Les 3 espèces répandues dans les marais de Redon et de Vilaine sont les plus communes du genre, en Bretagne : le Sympétrum sanguin (Sympetrum sanguineum], le Sympétrum strié (Sympetrum striolotum) et le Sympétrum méridional (Sympetrum méridionale). Ce dernier, cependant, affiche, comme son nom l'indique, des affinités méridionales qui se traduisent, en Bretagne, par des fréquences d'observation bien plus élevées sur la marge sud de la région (Finistère et Morbihan) et dans la moitié sud du département d'Ille-et-Vilaine.

Aucun Sympétrum plus rare n'est connu dans la dition. [2] Il parait toutefois évident que le marais du Roho ou d'autres stations tourbeuses, dans les coulées affluentes et sur les coteaux, pourraient héberger une petite population de Sympétrum noir (Sympétrum danae), espèce très rare inféodée à ces milieux. Dans les petits milieux aquatiques stagnants mais plus pérennes du marais, tels que les douves, les fossés ou les mares, la richesse en odonates est très dépendante de la qualité de l'eau, des herbiers et de l'abondance d'éléments perturbateurs tels que poissons, écrevisses et ragondins. Quand les conditions sont assez favorables, on observe fréquemment l'Agrion vert (Erythromma viridulum), petite demoiselle aux yeux rouges qui apprécie avant tout des herbiers denses d'hydrophytes affleurant à la surface (Renoncules, Myriophylles, Cératophylles, petits Potamots, Zanichellie…) ou de petites espèces flottantes (Hydrocharis). La proche Naïade aux yeux rouges (Erythrommo naïas], typique des herbiers de grands hydrophytes flottants, semble par contre absente du site.

Les douves de Pied de Coteau qui ceinturent le marais apparaissent assez souvent différentes des fossés et des douves internes au marais. Leurs eaux semblent plus acides et relativement plus pauvres en éléments nutritifs. Par ailleurs, de nombreux secteurs présentent une contrepente se traduisant par des côtes plus basses en pied de coteau qu'au centre des marais ou qu'en rive du fleuve ou de ses affluents. Les fossés de pieds de coteau sont donc moins enclins à s'assécher ou tout au moins s'exondent plus tardivement. Tous ces facteurs sont assez favorables aux odonates et notamment à certaines espèces assez exigeantes telles que les Cordulies. La Cordulie métallique (Somatochlora metallica), par exemple, se reproduit en petit nombre dans ce contexte, comme c'est le cas au niveau de la ceinture ouest des marais de Sainte-Marie. Cette splendide espèce, mais d'observation difficile, supporte relativement bien une fermeture du milieu et même un ombragement assez conséquent par les saules, tout comme la Cordulie bronzée (Cordulia aenea), taxon un peu plus commun et précoce. De nombreux autres taxons, par contre, disparaissent assez vite quand le milieu se ferme, en particulier les Coenagrionides et les Libellulides. La fermeture des milieux est très fréquente en pied de coteau. Les terrains sont plus difficiles à drainer et à valoriser sur le plan agronomique, donc plus souvent abandonnés ou sous-entretenus. Rajoutons à cela un risque très important qui pèse sur ces habitats : celui de l'arrivée directe de polluants en provenance du coteau. Peut-être faut-il voir en cette dégradation qualitative une des causes majeures de l'apparente disparition, depuis quelques années, de l'Agrion gracieux (Coenagrion pulchellum] au sein des petites douves alimentées.

Les douves de Pied de Coteau qui ceinturent le marais apparaissent assez souvent différentes des fossés et des douves internes au marais. Leurs eaux semblent plus acides et relativement plus pauvres en éléments nutritifs. Par ailleurs, de nombreux secteurs présentent une contrepente se traduisant par des côtes plus basses en pied de coteau qu'au centre des marais ou qu'en rive du fleuve ou de ses affluents. Les fossés de pieds de coteau sont donc moins enclins à s'assécher ou tout au moins s'exondent plus tardivement. Tous ces facteurs sont assez favorables aux odonates et notamment à certaines espèces assez exigeantes telles que les Cordulies. La Cordulie métallique (Somatochlora metallica), par exemple, se reproduit en petit nombre dans ce contexte, comme c'est le cas au niveau de la ceinture ouest des marais de Sainte-Marie. Cette splendide espèce, mais d'observation difficile, supporte relativement bien une fermeture du milieu et même un ombragement assez conséquent par les saules, tout comme la Cordulie bronzée (Cordulia aenea), taxon un peu plus commun et précoce. De nombreux autres taxons, par contre, disparaissent assez vite quand le milieu se ferme, en particulier les Coenagrionides et les Libellulides. La fermeture des milieux est très fréquente en pied de coteau. Les terrains sont plus difficiles à drainer et à valoriser sur le plan agronomique, donc plus souvent abandonnés ou sous-entretenus. Rajoutons à cela un risque très important qui pèse sur ces habitats : celui de l'arrivée directe de polluants en provenance du coteau. Peut-être faut-il voir en cette dégradation qualitative une des causes majeures de l'apparente disparition, depuis quelques années, de l'Agrion gracieux (Coenagrion pulchellum] au sein des petites douves alimentées.

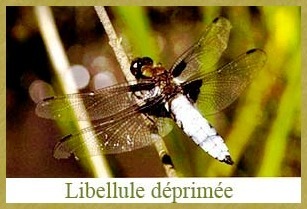

Les Cours d’eau de second ordre

Ils alimentent directement les marais ou indirectement via l'Oust, présentent une odonatofaune qui peut être assez diversifiée dans la mesure où les flux sont plus rapides et donc l'oxygénation de l'eau plus importante, ce qui convient à la reproduction d'espèces rhéophiles, mais à condition que leur lit mineur soit suffisamment large pour que de micro-habitats lentiques soient aussi exploitables par les odonates associés aux eaux calmes ou stagnantes. Ainsi, juxtaposés aux communautés répandues dans les marais et sur la Vilaine (Platycnemis sp. pi, Coenagrion puella, Ischnura elegans, Gomphus pulchellus, Orthetrum cancellatum, Libellula depressa] peuvent être observés des taxons très intéressants tels que Boyeria irene, Onychogomphus f. forcipatus et Oxygastra curtisii dont il a déjà été question à propos de l'Oust, auxquels se rajoutent Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus uncatus et les deux Caloptéryx, Calopteryx virgo et Calopteryx splendens. Les deux affluents les plus remarquables à ce sujet sont sans conteste l'Arz et la Claie, deux rivières qui sont parmi celles qui présentent les amplitudes de débit les plus faibles du bassin (bonne alimentation en étiage), une pollution par le phosphore très modérée (mais importante en terme d'azote), une ripisylve d'apparence favorable qui ménage une alternance entre zones ensoleillées et zones ombragées et une bonne diversité au niveau du fond du lit mineur (pools, radiers, granulométrie variée).

Les affluents plus petits, quant à eux, sont de qualité et donc de potentialités odontologiques très inégales. Le principal facteur limitant est ici l'alimentation en eau. En effet, une grande proportion des ruisseaux et fossés affluents aux marais s'assèchent tôt en saison, surtout ces dernières années où les niveaux furent partout très bas, ce qui est aussi à mettre en relation avec la nature du sous-sol où les schistes sont souvent prédominants (surtout en rive gauche du fleuve). Quelques ruisseaux, par contre, sont mieux alimentés, soit par des nappes situées dans les zones de contact entre formations géologiques, soit par des aquifères plus conséquents, développés dans les grès armoricains ou plus sûrement dans les granités arénisés que l'on trouve surtout en rive droite (massif d'Allaire notamment).

Quand les écoulements sont plus pérennes, que la qualité de l'eau n'est pas trop altérée, deux espèces caractéristiques présentent alors de belles populations : l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) et le Cordulégastre annelé (Cordulegaster b. boltonii). Les accompagnent souvent les Caloptéryx ainsi que nos deux petits Orthétrums, l'Orthétrum brun (Orthetrum brunneum) et l'Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens), le premier bien plus rare ici, mais vraisemblablement en expansion actuelle vers le Nord.

Sauterelles-Grillons-Criquets.

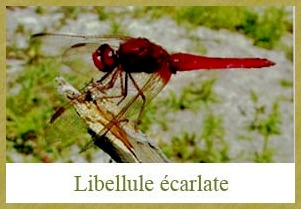

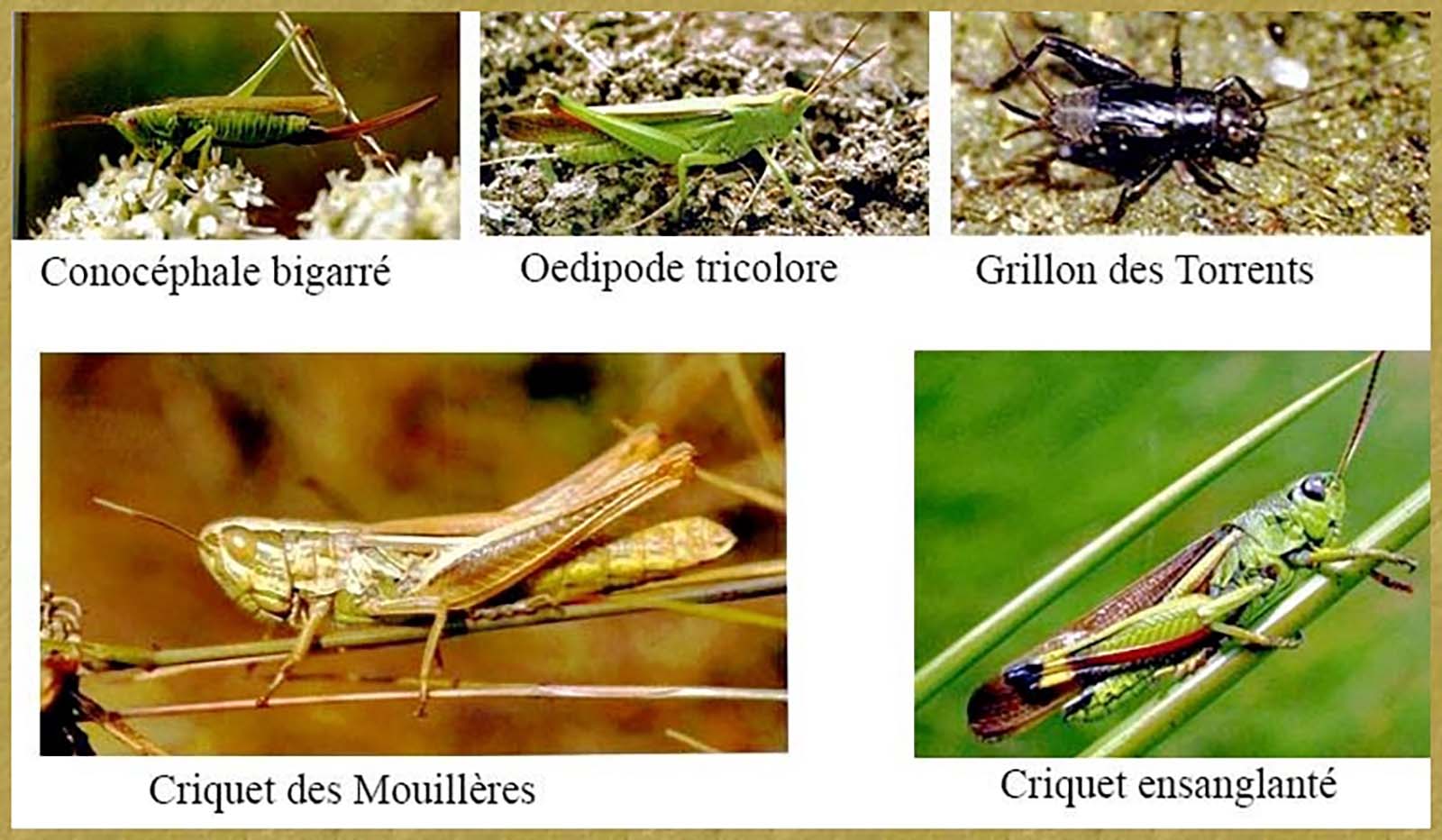

L'ordre des orthoptères rassemble les sauterelles et les grillons d'une part (ensifères) et les criquets de l'autre (caelifères). Dans la dition,[3] c'est évidemment au niveau des prairies naturelles ou semi-naturelles et des formations hélophytiques basses que l'on trouvera les plus grandes abondances en orthoptères et surtout en acridiens, tous phytophages, contrairement aux grillons, plutôt détritiphages et à certaines sauterelles, volontiers entomophages.

Sur les prairies, les criquets du genre Chorthippus sont les plus fréquents. Ils montrent souvent une assez grande tolérance écologique, mais présentent tout de même des preferenda distincts, ce qui se traduit par des proportions variables selon la nature des milieux (hygrotrophie, hauteur et nature de la végétation, type d'exploitation ou de gestion, exposition…). Schématiquement, Chorthippus parallelus présente les meilleures densités relatives en prairie mésophile pâturée, C. albomarginatus en prairie méso-hygrophile fauchée alors que les deux espèces du sous-genre Glyptobothrus, C. biguttulus et C. brunneus, se rencontreront surtout dans les endroits relativement secs, sur les bernes des chemins et des routes, les hauts de berges du fleuve (quand il y a un bourrelet de rive) ou au niveau de buttes. Associés à quelques autres espèces banales dans le contexte (Euchorthippus declivus, Conocephalus fuscus, Metrioptera roeselii, Omocestus rufipes...), nous avons là le fond commun des prairies de Vilaine. Des taxons bien plus intéressants sur le plan biogéographique, par contre, occupent des niches écologiques plus restreintes.

Sur les berges de la Vilaine, notamment en amont de Redon (communes de Langon et Sainte-Anne), un petit grillon peut ainsi se faire entendre dès le mois de juillet, à condition de tendre bien l'oreille, car son chant est bien plus discret que celui du Grillon champêtre, le plus connu de la famille. Il s'agit du grillon des torrents [Pteronemobius lineolatus), espèce relativement rare en France et dont l'Ille-et-Vilaine représente l'extrême limite Nord de répartition. Ce petit insecte recherche avant tout les zones caillouteuses ou graveleuses plus ou moins dénudées que l'on trouve sur les rives bien exposées des rivières ou des plans d'eau. La rectification et l'entretien drastique des berges des cours d'eau ou, à l'opposé, leur non entretien et donc leur fermeture, lui sont évidemment très préjudiciables. Dans les sections où la végétation herbacée et arbustive est développée, il semble ainsi apprécier les accès à la rivière que les pêcheurs entretiennent sous forme de quelques endroits dénudés.

Les grands espaces herbacés ouverts et notamment les vastes prairies de fauche qui accompagnent le fleuve en aval de Redon, ne comportent pas de richesses spécifiques très conséquentes, même si les densités en acridiens peuvent y être très importantes. Il est cependant étonnant que des espèces comme l'Oedipode émeraudine (Aiolopus thalassinus) ne soient pas inventoriées sur les prairies entre Redon et Béganne, car bien des milieux semblent appropriés. Cette superbe espèce, typique des grandes zones alluviales, a pourtant été observée à l'extrême aval de la vallée, dans les marais du Bronzais en Pénestin (observation : F. Herbrecht, Ouest-Aménagement). Elle est donc à rechercher plus en amont.

Par contre, l'Oedipode tricolore (Paracinema tricolor bisignata) a lui bel et bien été récemment signalé dans les Marais de Redon, en particulier par Pascal Gautier, sur la commune de Rieux. Il a également été noté à Pénestin en 2002 (F. Herbrecht, Ouest-Aménagement), mais en dehors du Val de Vilaine proprement dit, et il s'agit là des seules observations bretonnes de cet autre criquet remarquable. S'il connaît une distribution très vaste dans l'ancien monde (Asie occidentale et Afrique), cet acridien ne présente en France qu'une répartition strictement méditerranéo-atlantique et semble fortement menacé depuis quelques décennies. Il figure donc à juste titre dans la liste rouge nationale des orthoptères (Sardet & Défaut [coord]), 2004).

Les prairies humides qui se situent dans les marais de Vilaine, en amont de Redon ou dans les vallées et vallons affluents, souvent pâturées ou fauchées très extensivement, présentent une végétation souvent plus haute (joncs, carex) et l'orthoptérofaune varie également. On trouvera alors le Criquet ensanglanté (Stethophymo grossum), espèce également menacée dans bien des régions de plaine françaises ou européennes, mais qui semble se porter relativement bien dans le massif armoricain. Il s'agit d'une des seules espèces de la sous-famille des Oedipodinae à se manifester acoustiquement en période de reproduction, non pas au moyen d'une véritable stridulation comme tant de criquets, mais en émettant un bref cliquetis facilement audible. Il trouve dans les prairies tourbeuses et dans les formations de bas-marais, son optimum écologique et présente donc de belles densités à Gannedel, à Mussain, dans les marais de Roho, ainsi que dans certaines prairies à joncs qui peuplent les petits affluents entaillant les coteaux.

Dans les plus remarquables de ces sites, on trouvera aussi deux autres espèces menacées au niveau national, le discret Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis) et notre plus petit orthoptère, le grillon des marais (Pteronemobius heydeni). Il convient pour ces deux espèces que la végétation soit haute et que les sols soient en permanence très humides. Certaines mégaphorbiaies, cariçaies ou formations hétérogènes à Glyceria maxima semblent appréciées, d'autant qu'elles jouxtent des zones d'eau libre, même très étriquées comme les gouilles des tourbières, ce que semble rechercher en particulier le grillon des marais.

Signalons aussi l'intérêt que peuvent représenter les marais de Vilaine et les vallons humides adjacents pour la Courtilière (Gryllotalpa gryllotalpa). Appelé aussi Taupe-grillon en raison de ces convergences anatomiques et comportementales avec le mammifère bien connu, cet orthoptère a également été combattu par le passé pour les dégâts qu'on lui attribuait dans les potagers. Désormais, il est devenu bien rare et ne semble plus habiter en Bretagne que les terres glaiseuses très humides et même gorgées en période printanière, lorsque les mâles entonnent leur étrange appel nocturne. Cette espèce a été signalée à Renac par Claudine Fortune, à Fegréac par Didier Montfort et aussi dans quelques prairies attenantes au ruisseau de la Taberge, affluent au marais de Sainte-Anne-sur-Vilaine, par Franck Herbrecht.

Quelques autres espèces rares seraient également à rechercher activement, car, du fait des milieux existants en Pays de Redon et de Vilaine, elles pourraient développer localement de petites populations : le Criquet des clairières (Chrysochroon dispar), le Criquet palustre (Chorthippus montanus) et le Criquet verte-échine (Chorthippus dorsatus).

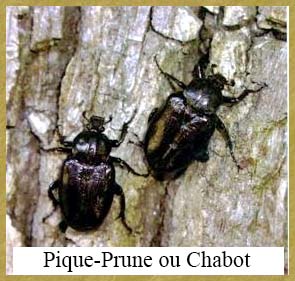

La Cétoine.

Le Pique-prune ou Chabot (Osmoderma eremita] est une grande cétoine qui se reproduit dans les cavités des vieux arbres dans lesquelles un bon volume de terreau s'est accumulé. Ses larves ne se développent effectivement qu'en ingérant le bois pourrissant dans ces cavités, la digestion de la cellulose étant rendue possible grâce aux bactéries symbiotiques qu'elles hébergent dans leur tube digestif. L'espèce est donc un maillon important dans le processus de dégradation du bois mort et, au-delà, dans le cycle de la matière, celui du carbone notamment. La dégradation du bois est un phénomène naturel : la mort de l'arbre ne signifie pas la mort de la forêt, mais, bien au contraire, représente le bouclage des cycles biogéochimiques et sylvigénétiques et, in fine, une garantie pour la productivité et la pérennité forestières. Or, des organismes dits saproxylophages, tels que le Pique-prune, sont nécessaires pour que ces processus se déroulent efficacement. Et, ajoutés à leurs multiples commensaux, prédateurs et parasites, ils forment des biocénoses considérables, régies par de multiples interactions, que l'on qualifie de complexe saproxylique. De par ses exigences biologiques et écologiques strictes, Osmoderma est justement considéré comme un bon ambassadeur de ce complexe d'espèces, une parfaite "espèce-parapluie", car les actions conservatoires que l'on prendra en sa faveur bénéficieront, de fait, à un grand nombre d'organismes. Et c'est ici que se trouve la justification de sa protection et notamment son inscription en tant qu'espèce prioritaire sur les annexes 2 et 4 de la Directive européenne "Habitats-Faune-Flore".

Le Pique-prune ou Chabot (Osmoderma eremita] est une grande cétoine qui se reproduit dans les cavités des vieux arbres dans lesquelles un bon volume de terreau s'est accumulé. Ses larves ne se développent effectivement qu'en ingérant le bois pourrissant dans ces cavités, la digestion de la cellulose étant rendue possible grâce aux bactéries symbiotiques qu'elles hébergent dans leur tube digestif. L'espèce est donc un maillon important dans le processus de dégradation du bois mort et, au-delà, dans le cycle de la matière, celui du carbone notamment. La dégradation du bois est un phénomène naturel : la mort de l'arbre ne signifie pas la mort de la forêt, mais, bien au contraire, représente le bouclage des cycles biogéochimiques et sylvigénétiques et, in fine, une garantie pour la productivité et la pérennité forestières. Or, des organismes dits saproxylophages, tels que le Pique-prune, sont nécessaires pour que ces processus se déroulent efficacement. Et, ajoutés à leurs multiples commensaux, prédateurs et parasites, ils forment des biocénoses considérables, régies par de multiples interactions, que l'on qualifie de complexe saproxylique. De par ses exigences biologiques et écologiques strictes, Osmoderma est justement considéré comme un bon ambassadeur de ce complexe d'espèces, une parfaite "espèce-parapluie", car les actions conservatoires que l'on prendra en sa faveur bénéficieront, de fait, à un grand nombre d'organismes. Et c'est ici que se trouve la justification de sa protection et notamment son inscription en tant qu'espèce prioritaire sur les annexes 2 et 4 de la Directive européenne "Habitats-Faune-Flore".

En Bretagne, le Pique-prune présente des populations fortement disséminées, à l'Est d'une ligne Saint-Brieuc/Vannes. Ses très faibles capacités de dispersion impliquent cependant que les habitats soient connectés pour que l'espèce puisse se maintenir sur le long terme. Le bocage représente un paysage où sa conservation peut donc être effective, à condition que le maillage soit encore assez serré et que la répartition des vieux arbres à cavités y soit suffisamment dense. Dans les secteurs où l'agriculture est la plus intense, ce coléoptère a donc déjà fortement régressé, voire disparu. Or, le bocage de ceinture des Marais de Redon et de Vilaine reste remarquablement dense et préservé par endroits. En majeure partie constitué de chênes pédoncules traditionnellement entretenus par émondage, les arbres à cavités y sont fréquents. Il y a donc là de très bonnes potentialités pour le Pique-prune qui a effectivement pu être trouvé dans plusieurs secteurs (observations : F. Herbrecht & François) : Glénac, Port-Corbin, Penlheur et la Borde en Bains-sur-Oust, Tressenant en Allaire, le Poirier et la Maison Neuve sur la commune de Rieux. En de rares points, de vieux saules blancs taillés en têtards l'hébergent également. Les quelques gros châtaigniers visités en bordure du marais n'ont par contre pas permis de constater sa présence, mais ces beaux arbres à fruits, typiques du Pays de Redon, pourraient néanmoins l'abriter sur les plateaux.

(2)-Botanique, surface de terrain faisant l’objet d’une observation, de comptages

(3)-Botanique, surface de terrain faisant l’objet d’une observation, de comptages

page suivante =Les Mamifères

page précédente = Les Amphibiens