La Grenouille Rousse : [2]

Abondante sur tout le territoire français en différents milieux : forêts, prairies, jardins, étangs, le dos est brun, beige ou roux et elle se distingue par une bande noire derrière l'œil, de taille de 6 à 9 cm ; elle est de mœurs nocturnes et essentiellement terrestre, très active par temps de pluie. C’est l’une des premières à sortir de son hibernation dès février et à se reproduire ; à ce moment-là, elle gagnera l’eau pour s’accoupler et y déposer ses œufs, les mâles émettant un ronronnement sourd audible à quelques mètres seulement ; puis, au bout de trois semaines, elle retournera à sa vie terrestre.

La Grenouille Agile. Elle ressemble énormément à la grenouille rousse ; elle doit son nom à l’ampleur de ses bonds : 2 m ; sa ligne est donc élancée avec de longues pattes postérieures. Entièrement terrestre, sa ponte a lieu en un temps record dans des ornières inondées ou mares forestières : elle est en raréfaction à cause du drainage des fossés où les têtards ne peuvent survivre. Avec la petite grenouille verte en raréfaction, la grande grenouille rieuse jusqu’à 15 cm et la grande grenouille verte qui est une hybride des deux précédentes de 6 à 10 cm : toutes de mœurs aquatiques

La Grenouille Agile.

Elle ressemble énormément à la grenouille rousse ; elle doit son nom à l’ampleur de ses bonds : 2 m ; sa ligne est donc élancée avec de longues pattes postérieures.

Entièrement terrestre, sa ponte a lieu en un temps record dans des ornières inondées ou mares forestières : elle est en raréfaction à cause du drainage des fossés où les têtards ne peuvent survivre.

Avec la petite grenouille verte en raréfaction, la grande grenouille rieuse jusqu’à 15 cm et la grande grenouille verte qui est une hybride des deux précédentes de 6 à 10 cm : toutes de mœurs aquatiques

Grenouille verte

La notoriété batrachologue des Marais de Vilaine a longtemps été étroitement rattachée aux grenouilles vertes, non seulement parce que les populations de ces amphibiens y étaient abondantes jusque dans les années 1960, mais aussi parce qu'à l'initiative du Comité de coordination pour l'aménagement du Pays de Redon (CO-CAPAR)*, un important travail fut entrepris par l'E.N.S.A. (Ecole Nationale Supérieure Agronomique) de Rennes sur les « perspectives d » Parmi les diverses suggestions que présentait ce travail, figurait un projet se rapportant à la raniculture.

C'est pourquoi, dès 1979, André Neveu commença une étude et un suivi des grenouilles vertes des Marais de Vilaine, dans le cadre d'un suivi quantitatif des populations dans les Marais de Gannedel, de la Roche du Theil et des alentours de l'Étang Aumée. Cette étude se poursuit de nos jours, mais, cette fois, par une approche plus qualitative en faisant état du peuplement de grenouilles des Marais de Vilaine et de sa distribution locale, à l'occasion de deux prospections annuelles, estivale et automnale .

Dès 1979, Marie-Renée Bouchard et Valérie Régnier y avaient déjà noté l'érosion des effectifs : « La pêche à la grenouille, traditionnelle autrefois dans ce pays où les cuisses de grenouilles sont particulièrement appréciées, n'est plus pratiquée que par des enfants. » Cette situation reflète l'évolution récente des populations naturelles qu'une enquête auprès des pêcheurs et des agriculteurs nous a permis d'appréhender. Selon eux, le déclin des populations est très net depuis les 20 dernières années et se traduit par un nombre de captures beaucoup plus faible qu'auparavant : les meilleures pêches ne dépassent pas 200 grenouilles par jour et par pêcheur, contre 1000 il y a 20 ans. (1979)

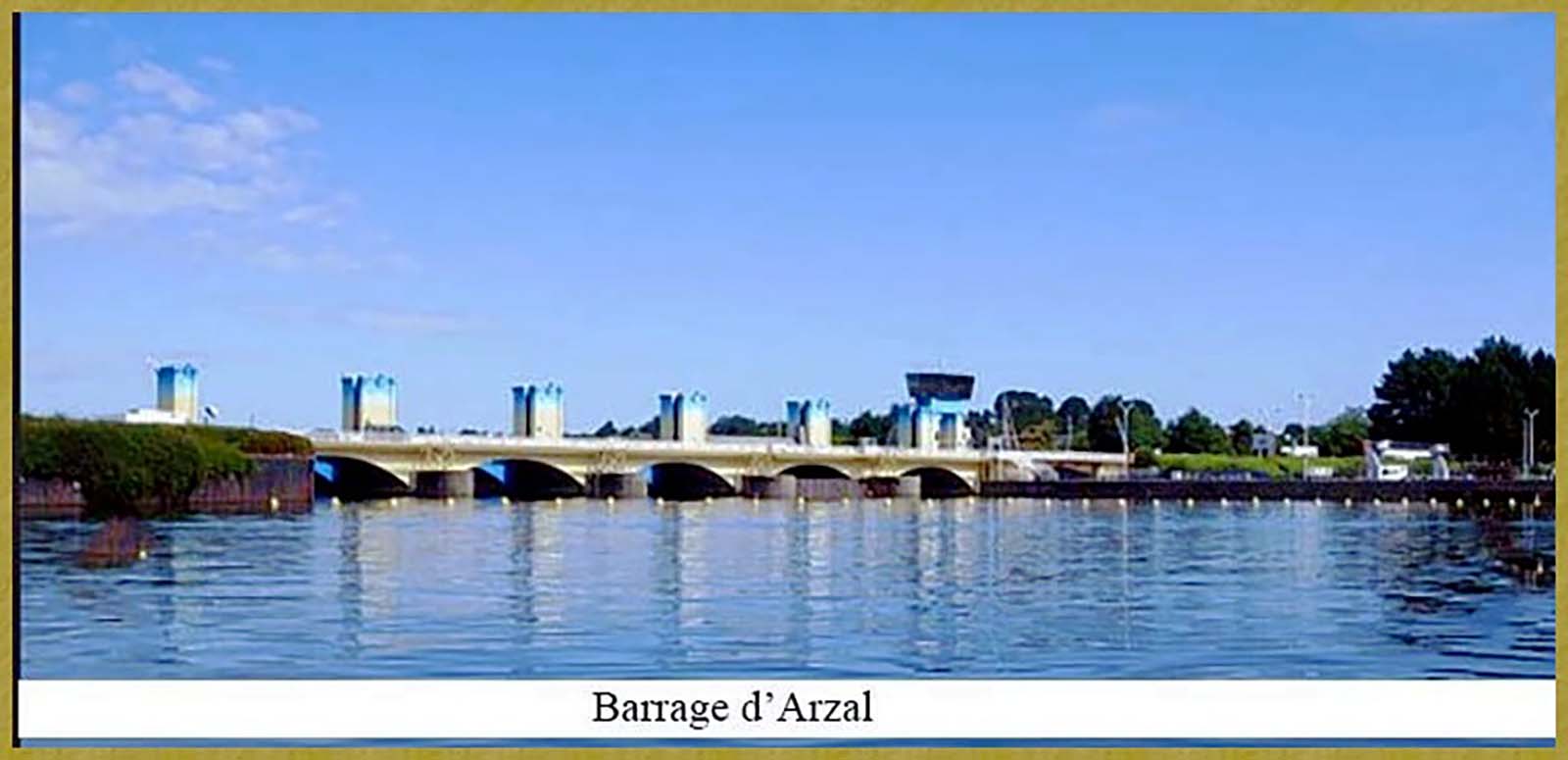

Avec la mise en service du barrage d'Arzal, ce déclin s'est accéléré de façon catastrophique et s'explique en grande partie par la dégradation ou la disparition des milliers d'hectares de frayères que représentaient les prairies inondables. Selon le professeur Dupont, « les vastes prairies banalisées, dominées par l’houlque laineuse, que l’on rencontre en beaucoup de points constituent sans doute, avec les friches nitrophiles riveraines à ortie et liseron des haies, la meilleure illustration de cet appauvrissement ». Malgré les transformations opérées, il reste des zones très humides, particulièrement à l'arrière des marais où se trouvent en général les parties les plus basses et où se produisent des arrivées d'eau douce à la base des coteaux. Malheureusement, ces zones tendent à être abandonnées et s'envahissent d'espèces sociales. Ainsi, de vastes peuplements d'œnanthe safranée se sont installés dans le fond des marais au sud-ouest de Bocquereux. Beaucoup de parcelles sont plus ou moins envahies de joncs ou de roseaux. De petites aulnaies existent par places, comme près du Val. (1999).

André Neveu et ses collaborateurs, à partir de captures dans les marais, étangs et mares de Gannedel, de Murin, de Langon et de Beaumelas, avaient, en 1979, établi la présence dominante d'une population de Rana lessonae : « Nous sommes en présence d'une population de Rana lessonae dominante avec, sans doute, quelques individus Rana esculenta, compte-tenu d'une certaine variabilité de morphologie entre les individus. » Dans d'autres sites, il est probable que l'on rencontre ces mêmes espèces, toutefois la proportion entre les individus R. lessonae et R. esculenta doit être variable. Il est regrettable que nous n'ayons pu confirmer ces observations par des méthodes biochimiques (tests sérologiques).

Les observations, effectuées ces dernières années par Didier Montfort, accréditent désormais exactement l'inverse, à savoir une population majoritairement constituée de Rana esculenta, klepton nettement plus euryèce que la Grenouille de Lessona qui, elle, est une espèce exigeante quant à la qualité des habitats aquatiques ou subaquatiques. La Grenouille rieuse (Rana ridibunda), en expansion dans l'Ouest, et spécialement en Loire-Atlantique, n'a jamais, à notre connaissance, été signalée dans les marais de Vilaine.

Espèces plus rares

Une autre espèce devait, elle aussi, être autrement mieux représentée et largement distribuée dans les marais de Vilaine avant la mise en service du barrage d'Arzal :

il s'agit du Pélodyte ponctué (Pélodytes punctatus}.

En effet, inféodée préférentiellement aux grandes plaines alluviales et tolérantes à l'égard du caractère plus ou moins saumâtre des milieux et marais littoraux, c'est une espèce qui pouvait, avant 1970, trouver d'excellentes conditions d'accueil dans la vallée de la Vilaine du fait du libre jeu des marées, de la topographie des marais et de leur inondabilité. Une petite population a été découverte dans les marais des Berts au pied du village de Quinsigniac par D. Monfort en 1989.

D’autres amphibiens sont bien sûr présents sur l’ensemble des marais, sans pour autant que l’on puisse statuer sur l’état de leurs populations respectives ou leur dynamique démographique :

La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), espèce commune, présente sur les plateaux boisés de plusieurs vallées (vallée de l'Isac, d'Henrieux, du Trévelo, vallée du Roho, de l'Oust), et qui peut se reproduire au pied des coteaux, aux abords des marais et des prairies.

Le Triton palmé (Triturus helveticus), autre urodèle très commun en Bretagne et présent ici et là dans les fossés et douves des marais, probablement sous forme de petits noyaux de population plus ou moins isolés, malgré la forte amplitude écologique de cette espèce ; le Triton ponctué (Triturus vulgaris], magnifique espèce très localisée, bien présente en Vilaine amont dans le bassin de Rennes (Le Garff et Frétey 1992, Montfort 2005), signalée en 2004 au niveau du marais de Gannedel et de la boucle de Quinsignac (Bretagne Vivante/SEPNB) ;

Le Crapaud commun [Bufo bufo}, espèce commune, relativement ubiquiste et volontiers anthropophile, rencontrée assez fréquemment sur les chemins et les berges des fossés, probablement davantage en raison de son nomadisme que d'une reproduction régulière au sein des Marais de Vilaine, lesquels ne correspondent pas au preferendum de cet anoure ;

La Rainette verte (Hyla arboreo) et la Grenouille agile (Rana dalmatina), 2 espèces largement répandues et bien présentes dans les marais de Vilaine. La première est avantagée peut-être par l'extension des formations buissonnantes hygrophiles et la seconde par le faciès paysager contemporain dominant, la prairie méso-hygrophile et son réseau de fossés connexes. De manière générale, on peut considérer que la batrachofaune des marais de Vilaine est faible en nombre d'espèces, alors que la liste bretonne des amphibiens compte 14 espèces et un klepton. En outre, selon la "Liste des espèces déterminantes de Bretagne" (DIREN Bretagne-CSRPN, 2004), la plupart des amphibiens cités pour les marais de Vilaine sont communs ou assez communs. Seul le Triton ponctué y est qualifié d'espèce « très rare en limite Ouest de répartition ».

Retenons que globalement et malgré leur intérêt biologique, écologique, ethnoculturel, les amphibiens n'ont fait et ne font l'objet que de très peu d'investigations et d'études au niveau de ce vaste ensemble que sont les Marais de Vilaine.

Source

[2] Botanique, surface de terrain faisant l’objet d’une observation, de comptage

page suivante =les Insectes

page précédente = Faune