-

L'histoire de la pomme de terre (Solanum tuberosum1)

- Commence avec celle des Amérindiens qui vivaient il y a plus de 10 000 ans2 dans la zone côtière de l'actuel Pérou et au sud-ouest de l'Amérique latine.

- À cette époque, les Amérindiens avaient domestiqué une dizaine d’espèces parmi les 200 tubéreuses du genre Solanum. Ce groupe de dix pommes de terre est à la source d’une très grande majorité de variétés qui sont consommées aujourd’hui aux quatre coins du globe.

-

L'Arrivée de la pomme de terre en Europe et en France

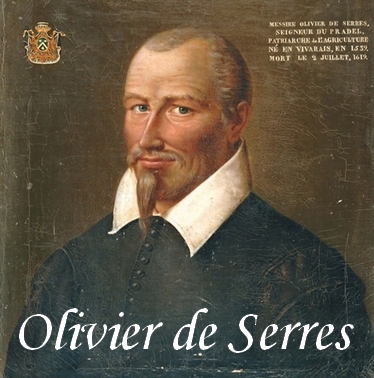

La pomme de terre, originaire des hauts plateaux andins d'Amérique du Sud, a été introduite en Europe par les conquistadors espagnols au 16ᵉ siècle. Son arrivée en France est attestée dès 1600, mentionnée par l'agronome Olivier de Serres sous le nom de "cartoufle". Cependant, sa diffusion et son adoption ont été lentes et inégales selon les régions.

-

Origine de la pomme de terre en Bretagne

- La pomme de terre, aujourd'hui incontournable en Bretagne, a mis du temps à s'imposer dans la région. Introduite en Europe au XVIe siècle après la découverte des Amériques, elle a été adoptée plus largement en Bretagne au début du XIXe siècle. À cette époque, des figures comme celles de de Parmentier, Monseigneur de la Marche, surnommé "Eskop ar patates" (l'évêque des pommes de terre), ont joué un rôle clé dans sa promotion. Par exemple, l'intendant de Bretagne, Caze de La Bove, a promu sa culture dans les années 1780 pour lutter contre les disettes.

-

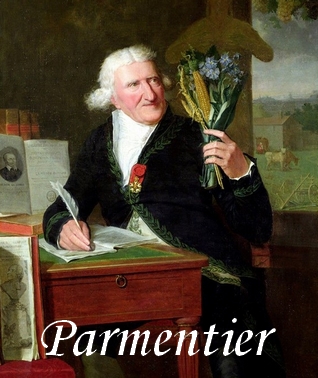

Le Rôle de Parmentier

- Antoine-Augustin Parmentier a joué un rôle crucial dans la promotion de la pomme de terre en France, notamment au XVIIIe siècle, une époque marquée par des famines récurrentes et une méfiance envers ce tubercule. Voici un aperçu de son influence :

-

Contexte historique

À son époque, la pomme de terre était souvent perçue comme un aliment réservé aux animaux ou aux populations les plus pauvres. Elle était même accusée de provoquer des maladies comme la lèpre. Parmentier, pharmacien militaire et agronome, a découvert les bienfaits nutritionnels de la pomme de terre lorsqu'il était prisonnier en Allemagne pendant la guerre de Sept Ans. Là-bas, il a constaté que ce légume pouvait être une solution efficace contre la faim.

Ses actions pour promouvoir la pomme de terre

- Expérimentations et recherches : Parmentier a mené des études approfondies pour démontrer les qualités nutritives de la pomme de terre. Il a également expérimenté différentes façons de la cuisiner pour la rendre plus attrayante.

- Campagnes de sensibilisation : il a organisé des banquets où des plats à base de pomme de terre étaient servis à des personnalités influentes, comme le roi Louis XVI et Marie-Antoinette. Ces événements ont contribué à changer l'image de ce légume. Stratégies ingénieuses : Parmentier a utilisé des méthodes astucieuses pour susciter l'intérêt du public. Par exemple, il a fait planter des champs de pommes de terre près de Paris et les a gardés sous surveillance militaire pendant la journée, mais a laissé les champs sans surveillance la nuit, incitant ainsi les curieux à voler et planter eux-mêmes des pommes de terre. Publications et éducation : il a écrit des ouvrages pour expliquer comment cultiver et cuisiner la pomme de terre, rendant ces informations accessibles à un large public. Grâce à ses efforts, la pomme de terre est devenue un aliment de base en France, contribuant à réduire les famines et à améliorer la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, son nom est immortalisé dans des plats comme le "hachis Parmentier".

-

Rôle de Mgr de La Marche, administrateur du diocèse de Léon

En tant que cadet de famille, Jean-François de La Marche devait choisir entre s’engager dans les ordres ou dans l’armée. En 1745, il entra dans l’armée comme lieutenant de Dragons. Il fut blessé à la bataille sanglante de Plaisance qui opposait l’armée franco-espagnole à l’armée hongroise dans le conflit pour la succession d’Autriche.

Son régiment fut durement touché. Son catogan amortit un coup porté sur sa nuque qui aurait pu lui être fatal. Après avoir reçu le brevet de capitaine au régiment de Reine Infanterie, il donna sa démission et se tourna vers les ordres.

En tant que comte, c'est-à-dire officier civil de haut rang, Jean-François de La Marche faisait appliquer sur son territoire les directives de l’administration royale. C’est sur la volonté du roi Louis XVI qu’il introduisit la culture de la pomme de terre dans son diocèse. Le climat de Saint-Pol-de-Léon permit le réel succès de cette culture. Cela valut à l’évêque de Léon le surnom d’Escop ar patatez, l'Évêque des pommes de terre. Il s’acquitta de l’enquête confiée par Turgot à l'Église de France pour connaître l’étendue de la misère dans le pays en rendant une étude sur la mendicité dans son diocèse.

-

Une révolution alimentaire

- Monseigneur de La Marche, évêque du Léon surnommé "Eskop ar Patates", a joué un rôle clé dans la diffusion de la pomme de terre en Bretagne. Il a encouragé son utilisation, mettant en avant ses vertus comme remède contre la famine, en particulier dans les périodes de disette de céréales. Ce légume a peu à peu pris sa place dans les champs et les assiettes bretonnes, supplantant progressivement des aliments traditionnels comme les bouillies d'avoine ou de sarrasin.

-

Témoignages culturels

- Les débuts de la pomme de terre ont également inspiré des chansons populaires en breton. Ces compositions, imprimées ou orales, témoignent du bouleversement alimentaire qu’elle a représenté, des réticences qu’elle a suscitées et, finalement, de son adoption. Par exemple, certaines chansons décrivaient l'opposition des boulangers et meuniers face à sa popularité croissante, alors qu'elle remplaçait en partie le pain dans les repas.

-

Ses multiples usages

- La pomme de terre s'est rapidement intégrée dans les pratiques culinaires bretonnes. Utilisée dans des plats simples ou plus élaborés, elle a permis d'enrichir le régime alimentaire local, en accompagnant viandes et légumes ou en prolongeant l'utilisation de la farine dans des préparations comme le pain.

-

Les obstacles à surmonter

- Dans les années 1840, le mildiou a frappé la pomme de terre, causant des pertes importantes, bien que moins catastrophiques qu'en Irlande. Ce fléau a nourri des croyances populaires, certains y voyant une punition divine.

- certains y voyant une punition divine. En résumé, la pomme de terre a dû surmonter des obstacles culturels, sanitaires et climatiques pour s'établir en Bretagne. Aujourd'hui, elle est non seulement un élément clé de la gastronomie bretonne, mais aussi un symbole de résilience et d'adaptation.

-

La pomme de terre en Bretagne aujourd'hui

- Aujourd'hui, la Bretagne est l'une des principales régions productrices de pommes de terre en France. Elle est particulièrement réputée pour ses pommes de terre primeurs, notamment celles de l'île de Batz et de la région de Saint-Malo.

-

Variétés bretonnes

- Plusieurs variétés de pommes de terre ont été développées ou adaptées en Bretagne, comme la Bintje, la Charlotte, ou plus récemment, la Vitelotte, contribuant à la diversité et à la richesse de la production régionale

-

Patrimoine culturel

- La pomme de terre fait désormais partie intégrante du patrimoine agricole et culinaire breton. Elle est célébrée lors de fêtes locales et reste un élément important de l'identité régionale, témoignant de la capacité d'adaptation et d'innovation de l'agriculture bretonne au fil des siècles.

-

La culture de la pomme de terre,

- Avant la mécanisation, était un travail extrêmement exigeant, nécessitant une main-d'œuvre importante et des techniques manuelles précises. Voici quelques détails sur les différentes étapes de ce travail

-

Préparation du sol :

- Labour manuel : Avant l'arrivée des tracteurs, le labour se faisait à la charrue, tirée par des chevaux ou des bœufs ou des vaches . C'était un travail physique intense, surtout dans les sols lourds et argileux de certaines régions bretonnes.

- Amendement : L'apport d'engrais organiques, comme le goémon récolté sur les côtes, se faisait manuellement. Il fallait transporter et étaler ces amendements sur les parcelles.

- Préparation des billons : Les billons, ces petites buttes de terre où les pommes de terre étaient plantées, étaient formés à la houe.

-

Plantation :

- Choix et préparation des plants : Les tubercules de semence étaient sélectionnés et parfois pré-germés. La découpe des gros tubercules se faisait à la main.

- Plantation manuelle : Chaque tubercule était planté individuellement dans le sillon, à une profondeur précise, bien mettre le germe vers le haut du sillon, ce qui demandait une grande précision.

-

Entretien :

- Désherbage : Le désherbage se faisait manuellement, à la houe ou à la binette. C'était un travail fastidieux et répétitif, surtout en début de croissance des plants.

- Buttage : Le buttage, qui consiste à ramener de la terre autour des plants pour favoriser le développement des tubercules et les protéger de la lumière, était une étape cruciale. Il se faisait à la houe, en plusieurs passages.

- Surveillance : La surveillance des cultures pour détecter les maladies et les ravageurs se faisait à l'œil nu.

-

4. Récolte :

- Arrachage manuel : les pommes de terre étaient arrachées à la fourche ou à la bêche.

- C'était un travail pénible, surtout dans les grandes parcelles.

- Arrachage à la charrue tirée parfois avec des vaches :

- une ou deux personnes suivaient la charrue pour relever les pommes de terre qui tombaient dans le fond du sillon.

- Ensuite, souvent à genoux, on grattait le sillon pour trouver les pommes de terre. Celles-ci, on les jetait derrière nous, sur la terre déjà grattée. Ensuite, on ramassait ces pommes de terre dans un panier pour les mettre en sacs.

Une fois les pommes de terre enlevées, on passait la houe pour relever les pommes de terre qui étaient restées en terre.

Tri et stockage :

les tubercules étaient triés à la main, pour séparer les pommes de terre saines de celles qui étaient abîmées. Le stockage se faisait dans des caves ou des silos, en prenant soin de les protéger du gel et de la lumière. Ce travail manuel intense avait un impact important sur la vie des familles agricoles bretonnes. Il mobilisait toute la famille, et parfois même des travailleurs saisonniers. Les rythmes de travail étaient dictés par les saisons, avec des périodes de forte activité lors de la plantation et de la récolte.

Source

- Photo de Ma Anne GUILLOUCHE - DEBRAY

- Rédigé par Gerard MAGRÉ

page suivante =Le Foin

page précédente = Les Palis