Mine de Sourdéac

Situation de la Mine de Sourdéac

- La mine de fer de Sourdéac était située à environ 1 km à l'est-nord-est du village de Glénac, dans le Morbihan (56), au nord du hameau des "Clôtures" entre le Haut-Sourdéac et la Pichardais,et le Passage .

- Autrefois il existait un château , disparu pendant l’exploitation de la mine. Ce château du Haut-Sourdéac a été bâti vers 1750.

- La mine avait plusieurs points d'accès : Un site appelé "le Tertre" près des villages "Les Vaux" et "La Porte" Un site près du château du Haut-Sourdéac, d'où le minerai partait en wagonnets vers "le Passage" sur l'Aff

Contexte Historique et Géographique

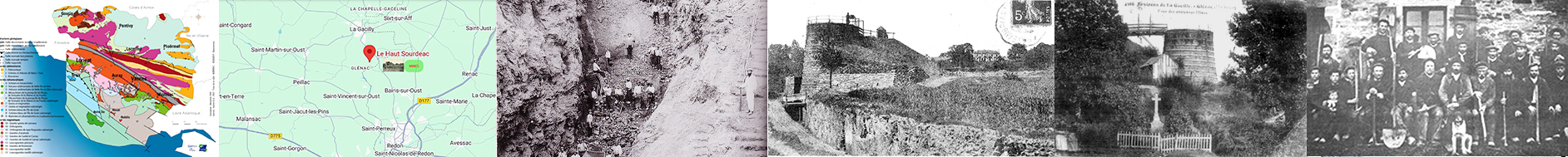

Contexte géologique :

Un synclinal est une structure géologique ou plissement

- Le plissement est un processus géologique qui se produit lorsque des couches de roches sédimentaires sont déformées par des forces tectoniques, résultant en des structures appelées plis. Ces plis peuvent être ouverts, fermés, couchés, ou encore inversés, en fonction de la pression et du mouvement des plaques tectoniques

- Les roches sédimentaires se forment par l'accumulation et la compaction de sédiments, tels que le sable, le gravier, et les particules organiques, sur des millions d'années. Elles sont souvent stratifiées et contiennent des fossiles qui aident à reconstituer l'histoire géologique de la Terre

Répartition géographique :

- Le synclinal,(10) Saint-Barthélemy-GIénac-Baud, qui passe à Angers, qui comprend les concessions du Pavillon d'Angers et de Saint-Barthélemy, a donné lieu également à de nombreux travaux de prospection, sur versant sud et versant nord.

- On considérait jusqu'à présent qu’il devait s'arrêter, du côté de l'ouest, aux environs de Derval. Or de très récentes recherches, faites entre Derval et Glénac et même au-delà par MM. de Tonquédec et Lenglet, ont permis de reconnaître son prolongement vers la Bretagne.

- Ce synclinal, qui est jalonné d'anciennes exploitations depuis le Pavillon d'Angers jusqu'à Glénac, continuerait sous la longue suite de minières qui va de Glénac jusqu’à Locminé ; il aurait donc plus de 200 kilomètres de longueur.

- Le synclinal de Nozay a été beaucoup moins étudié que les précédents ainsi que de Béganne Teille de Rieux. Quant à celui d'Ancenis, le connaissons que depuis quelques mois, par les travaux de la compagnie Armoricaine .

- On les connait surtout dans le synclinal de Malestroit, Pierric, Erbray, notamment à Glénac, Renac, Beslé, Luzanger, Domnèche, Louisfert, la Foret-Pavée, Candé, Angrie-Loiré.

Les Différents Sites d'Exploitation

Entre la Vilaine et l'Aff:

- De Luzanger à la Vilaine, la bande de gothlandien se double au nord d'un petit synclinal accessoire ; on n'y a pas signalé de traces de minerai ; il faut aller jusqu'à Beslé, au bord de la Vilaine, pour trouver quelques indices .

- Entre la Vilaine et l'Aff, le minerai est plus abondant ; il a été activement exploité de 1874 à 1880 pour l'exportation et pour les urines de Tabago et de Port-Brillet. Au Haillerais, à 1500 mètres de Brain, on a exploité activement une limonite brune passant à la sidérose en profondeur (Fer 38 ; silice 10,4).

- Au Tertre, à mi-distance de Brain et Renac, il y a eu des exploitations, aujourd’hui si bien remblayées qu’on ne peut plus en trouver trace ; le minerai tenait : fer 38,34 ; silice 25.

- Au château du Brossais, à 1 km à l’ouest de Renac, affleure une couche de 2 mètres de puissance, sous forme d’hématite brune mélangée de schiste. Au château du Petit-Bois, à 500 mètres au N.-O. de Renac, il y a eu autrefois une petite exploitation (Fer 50, silice 15,7). À 3 km à l’ouest de Renac, au Trobert s’étend sur une longueur de 200 à 300 mètres une ancienne minière des forges de Tabago ; elle fournissait un minerai très fusible, léger, poreux, schisteux, géodique, d’aspect pauvre et dont on a cependant tiré bon parti (Fer 43,5, silice 15). Le gite est très irrégulier et n’aurait pas pu être utilisé si sa situation élevée au-dessus de la vallée ne l’avait pas mis hors de l’eau.

- À la Ferrière, à 3 km 500 à l’Est de l’Alf, on voit une série d’excavations d’au plus 4 mètres de profondeur, d’où l’on a extrait autrefois une hématite brune, crevassée, mélangée de parties schisteuses souvent blanches et talqueuses (Fer 40, silice 15).

De l'Aff à Malestroit:

- Au voisinage de sa traversée par l’Aff, entre Cournon et Glénac, la bande des schistes gothlandiens que nous suivons depuis Saint-Barthélemy présente des affleurements très nets ; en cet endroit, les schistes supérieurs du gothlandien sont de couleur bleue grisâtre ou jaunâtre, siliceux, sériciteux ou micacés, à feuillets courts et interrompus, difficilement clivables ; on les appelle « cosse » dans le pays. Le minerai affleure en plusieurs endroits, notamment sur la rive gauche de l’AFF, au moulin de Cournon ; puis, sur la rive droite, à la Chouannière ; puis, 300 mètres plus à l’Ouest, au sommet du coteau qui porte à la cote 64, le château du Haut-Sourdéac ; enfin, 200 mètres plus à l’Ouest dans le domaine dit du Tertre.

- Les affleurements ont été l’objet d’anciennes exploitations à ciel ouvert ayant laissé des excavations d’au plus 40 mètres de large, 200 mètres de long et 25 mètres de profondeur ; ces excavations ne sont pas rigoureusement alignées et semblent porter sur des tronçons d’une même formation ferrifère, disloquée. Le minerai forme des amas irréguliers disposés en chapelet ; il n’est pas séparé nettement du schiste qui le contient, mais s’y fond progressivement en finissant par se réduire à une simple coloration.

- À la surface, le minerai est une hématite brune, rarement rouge, concrétionnée, géodique, à cavités irrégulières pleines d’argile jaune ; des débris schisteux y sont abondants, surtout près des parois où le minerai devient de plus en plus pauvre. Vers 10 à 15 mètres de profondeur, on trouve du fer carbonaté, appelé par les ouvriers blandin, compact et gris sale, partiellement transformé en oxydes hydratés, la transformation étant de plus en plus complète au voisinage de la surface. On trouve quelquefois dans le minerai un peu de mispickel, de galène, de pyrite.

-

Les Fougerêts:

- À 2 km au N.-E. du bourg de Fougerêts, de part et d’autre de la route de Saint-Martin à la Gacilly, entre les villages de la Ville-Basse et de la Ville-Macé, se trouvent les affleurements dits des Fougerets, reconnus et déjà exploités par les anciens sur une longueur de 1.500 mètres. Ils sont dans un schiste tendre passant à l’argile bleue ou jaune claire, sensiblement vertical où le minerai forme des lentilles allongées dont l’épaisseur maximum n’atteint pas 2 m 50 ; le minerai est sali par des noyaux et des grains de quartz blancs, disséminés dans la masse et difficiles à éliminer par triage

Présence d’un Filon Ferrugineux-

Les Celtes et les Voies Pré-Romaines :

Les Celtes, originaires du Moyen Danube, donnent naissance aux civilisations de l’âge de fer et gagnent l’Armorique au Vᵉ siècle avant J.-C. (habitat d’Inguinel). C’est dans la dernière partie de l’âge de fer nommée époque gallo-romaine que commence l’Histoire proprement dite (7). À cette époque, des voies de communication furent construites. C’est ainsi qu’il existait une voie celte de Saint-Brieuc (Coz-Yaudet) à Nantes ; c’était la route de l’étain venant des îles Cassitérides (aujourd’hui îles Scilly) en Cornouaille anglaise et allant vers l‘Italie, Rome en particulier.

Cette voie sert encore de limite entre les communes de Sixt-sur-Aff et de Renac sur les Landes de Roche Blanche et, un peu plus loin, entre Sixt-sur-Aff et Bains-sur-Oust ; elle passait sur la commune de Langon et franchissait la Vilaine à Beslé. Sur cette voie principale venaient se greffer des voies secondaires comme celle qui passait à Trobert en Renac (mines de fer) et qui se dirigeait vers Sourdéac en Glénac, puis vers les Taillis à la limite de La Gacilly et de Glénac, ensuite vers Les Fougerêts, passait au Nord de Saint-Martin-sur-Oust et se dirigeait vers le Roc-Saint-André. Cette voie se serait appelée le Vieux chemin des Forges. D'ailleurs, on continue maintenant à l’appeler « le Grand Chemin, ou chemin Romain ».

Ces voies, par la suite, furent empruntées par les Romains : c’est la raison pour laquelle elles sont appelées à tort voies romaines, il serait plus judicieux de les appeler pré-romaine.

Réseau de voies secondaires :

D'autre part, des voies secondaires se rattachaient à cette voie principale. C’est ainsi qu’une voie partait des mines de fer de Trobert en Renac. Ce village de Trobert semble être le nœud de tout un ancien réseau de ces chemins qui desservaient les nombreuses exploitations de minerai de fer. L’un de ces chemins, venant de Renac, passait très près des exploitations métallifères de Roche-Creuse près du Binon en Bains-sur-Oust puis par les mines de Sourdéac en Glénac, ensuite, près du gisement se trouvant au pied des rochers de Roussimel.

Un ancien recteur de La Gacilly qui connaissait très bien la région a laissé un manuscrit dans lequel il écrit : « Enfin, on peut signaler en Glénac, près de la frontière de la commune de La Gacilly, au bord méridional du coude que fait l'Aff, se dirigeant vers Lestun à Cournon, une autre exploitation de minerai de fer, sous les rochers de Roussimel et, à la partie occidentale de ce même coude de l'Aff, les ruines d'un étang et d'une construction qui devait être une fonderie importante, si l'on en juge par l'accumulation de scories ferrugineuses dans les champs voisins.

Le chemin continuait en passant à côté des mines des Taillis près de La Gacilly où une petite colline porte le nom de Butte des Forges et un chemin est nommé « La Vallée des Cendres ». L’abbé Chérel écrit aussi dans son manuscrit : « On peut rappeler qu'une exploitation de minerai de fer à ciel ouvert dans les schistes de Poligné fut entreprise et continuée jusqu'au commencement du 19ᵉ siècle, au bout de la Chaussée de Mabio vers Glénac, près des Taillis .

Itinéraire détaillé de la Voie Pré-Romaine :

- La voie pré-romaine continuait en direction de l’Ouest pour, peut-être, desservir le gisement du champ de la Gourgandaie à la Gacilly, entre l’ancienne et la nouvelle chapelle Saint-Jugon, puis passait au Nord des Fougerêts et au Nord de Saint-Martin-sur-Oust. Il devait vraisemblablement se poursuivre jusqu’au Roc-Saint-André où le fer abondait également.

- D’ailleurs E. Cheval, dans son Histoire de Renac, déclare qu’en 1536, un chemin très ancien reliait le pont de Renac au Port-Corbin sur l’Oust en Bains-sur-Oust pour les transports du grand marché de Renac, marché cité dès le IXᵉ siècle, vers le pays vannetais

- Voici l’itinéraire détaillé de cette voie pré-romaine :

- passe au Pont de Renac et au Nord du Pont d’Apé pour prendre la ligne de crête.

- Passe à Launay.

- se confond avec la route qui passe à Boué d’Hors.

- Traverse la route de Sixt-sur-Aff à Redon à 54 m d’altitude.

- Continue vers le Fréchet, la Grée du Bléheu, les Touches et Benette plus communément appelée la Ferme Neuve.

- Traverse la route de La Gacilly à Redon aux Pierres Moncelles.

- Passe légèrement au-dessous du village du Port-Corbin.

- traverse la rivière au Passage.

- passe au château et au village de Sourdéac, puis à la Chaussée, à la Croix du Verger, à la Croix de la Lune où elle coupe la route de La Gacilly à Glénac.

- Passe au Sud de Launay puis au Nord de la Bouie et au Sud des Noées où elle coupe la route de La Gacilly à Saint-Vincent-sur-Oust.

- Passe le Guay et aboutit à Saint-Jacob.

Ensuite la trace est plus difficile à suivre. Continuait-elle vers le Pont des Romains, l’ancien nom du Pont d’Oust ? Possible. Beaucoup de commentaires pourraient être faits sur cette voie, comme, par exemple, un village de la Chaussée sur ce chemin ; sans doute que cette voie fut récupérée par la suite par les Romains, car ce terme de « chaussée » est typique des voies romaines. Pourquoi une Croix de la Lune ? Que signifie cette appellation ? Lune est plutôt un terme druidique. Pourquoi cette croix ne figure-t-elle pas sur certaines cartes, I.G.N. en particulier ?

Il est d’ailleurs curieux de constater que ce chemin celte suit exactement le filon ferrugineux tel qu’il a été reconnu par le B.R.G.M. (Bureau de recherches géologiques et minières) : il débute du côté de Segré/Candé dans le Maine-et-Loire, passe par Châteaubriant, Blain, le Gâvre, Redon, Renac ; à partir de là, une branche file en direction de Paimpont alors que l’autre se dirige sur Saint-Jean-Brévelay en passant par Glénac et le Roc-Saint-André. Il serait très intéressant de pouvoir dater les scories ferrugineuses de la Butte des Forges près des Taillis, scories encore nombreuses à la surface du sol actuellement.

Extraction du Minerai

Minerai de Sourdéac

Nature du Minerai :

Le minerai extrait était un fer carbonaté, désigné par les mineurs bretons sous le nom de blandon, d’un gris blanchâtre, à très petits grains cristallins, formant des masses réniformes qui, ordinairement, sont entourées d’une croute de fer hydroxydé(8).

Le minerai oxydulé renfermait 45 % de fer et le carbonate de 36 à 40 % à l'état cru, passant, après grillage, de 45 à 50 % de fer, 15-20 % de silice et 3 % d'alumine

Production et Destination :

Cette minière a fourni à elle seule presque toute la production du Morbihan pendant de longues années. Jusqu'en 1844, elle alimentait la forge de Vaublanc et celle de la Noë, puis à partir de 1880, celle de Tabago près de Redon.

En 1871, des mines de fer de tout le Morbihan, on n’avait extrait que 7 920 quintaux métriques de minerai, mais l’année suivante, après une reprise très marquée dans l’exploitation des minières, 28 ouvriers presque continuellement employés à cette extraction dans les communes de Silfiac, Sainte-Brigitte et Glénac en ont tiré 20.984 quintaux métriques pour le haut fourneau des Salles (Côtes-du-Nord). L'ingénieur a constaté qu'en 1873, il n'y avait aucun ralentissement dans ces travaux, ce qui fait espérer qu'ils pourront prendre plus d'extension.

Remarque :

À cette époque-là, il n’y avait pas de four à Sourdéac pour cuire le minerai. Il était expédié en grande partie vers les forges de Paimpon

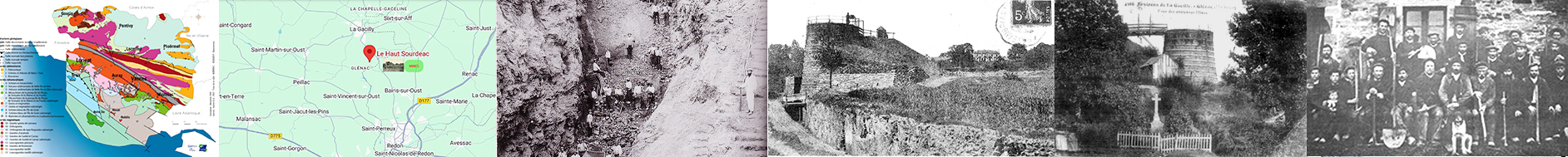

Se souvient-on aujourd'hui de ces dizaines d'hommes qui, voici quatre-vingts ans, labouraient le ventre du « Tertre » et du « Haut-Sourdéac » en Glénac (9)? Chaque jour, chaque nuit, ils se lançaient à l'assaut du roc, tels des guerriers contre une bête géante que les coups n'effleurent pas, armés de pelles, de pioches, de rivelaines. Il leur fallait extraire le maximum de minerai de fer, une précieuse matière première. Certains, avant eux, l'avaient déjà fait, mais c'est à partir de 1897 environ, semble-t-il, que les mines de fer de Glénac furent exploitées le plus longuement.

Souvenirs et anecdotes :

Souvenirs de scènes, de bruits. Mme veuve Nevoux se rappelle, elle était alors très jeune, ces petits trains qui ne ressemblaient à aucun autre. Des petits trains de pierre sortis de la légende. Elle se rappelle aussi que les équipes de nuit s'accordaient une halte chez elle. Sa mère les accueillait avec une cordialité toute naturelle.

On savait se donner la main, on savait que la vie, c’est le travail et que, souvent, le travail est dur. Le pain n'en avait que plus de saveur, les flammes de la cheminée aussi. On parlait de tout et de rien. Fusaient toujours quelques blagues. Les mineurs connaissaient d'autres refuges : le café du père Benoît (actuelle maison de M. Chesnais) où ils allaient acheter du cidre et le troquet du gars Quiban (où demeure aujourd'hui M. Danet), qui était encore exploité dans les années 60.

Ouvriers :

Qui étaient ces mineurs, ces travailleurs des mines de fer ? » Des Glénacois pour la plupart, mais aussi des Bainsois, des gars des Fougerêts, comme le « barbu de Saint Jacob », c'est ainsi qu'on l'appelait,

Cette carte postale, document très rare, nous les montre réunis le temps d'une photographie : certains sont très jeunes, des enfants encore ; beaucoup portent la moustache de l'époque qui rend le visage sévère. Les regards expriment une certaine anxiété, une grande lassitude, quelque stupéfaction aussi, devant l'objectif. Les plus costauds mettent un point d'honneur à sourire. Pour quelques instants, on oublie ses soucis, l'âpre besogne. Une sorte de fatalité se dégage de ce cliché, une émotion lente.

Le chantier vibrait sous les coups répétés des quatre-vingts ouvriers que dirigeait un certain Albert Nusbonn, les galeries respiraient l’odeur humaine jour et nuit

L'équipe avait fière allure avec ses pelles et ses habits en colère. Une armée qui s'engouffrait dans la nuit, "la nuit en plein jour", une nuit qui lui prenait tout son souffle. Ce n'étaient point les mines du Nord, les ternes colossaux tout de noir vêtus, les montagnes et les profondeurs de la mort, mais la tâche était dure.

Comparaison avec Germinal de Zola :

On songe à Émile Zola, à Germinal : « Les quatre haveurs venaient de s'allonger les uns au-dessus des autres, sur toute la montée du front de taille. » Séparés par les planches à crochets qui retenaient le charbon abattu, ils occupaient chacun quatre mètres environ de la veine ; et cette veine était si mince, épaisse à peine en cet endroit de cinquante centimètres, qu’ils se trouvaient là comme aplatis entre le toit et le mur, se traînant des genoux et des coudes, ne pouvant se retourner sans se meurtrir les épaules.

Ils devaient, pour attaquer la houille, rester couchés sur le flanc, le cou tordu, les bras levés et brandissant de biais la rivelaine, le pic à manche court… » C'était Mathieu qui souffrait le plus ; il avait dû, pour voir clair, fixer sa lampe à un clou, près de sa tête ; et cette lampe, qui chauffait son crâne, achevait de lui brûler le sang. Mais son supplice s'aggravait surtout de l'humidité. La roche, au-dessus de lui, à quelques centimètres du visage, ruisselait d'eau, de grosses gouttes continues et rapides tombant sur une sorte de rythme entêté toujours à la même place.

Traitement du Minerai et Infrastructures .

Les très anciennes forges de Paimpont (créées en 1633) figurent parmi les plus importantes de Bretagne (10). Elles vont s'éteindre peu avant 1870 après avoir connu une grande notoriété. Deux raisons sont à l'origine de cette fermeture : la concurrence des forges modernes qui intègrent les nouveaux procédés Bessemer, Martin et Thomas, mais aussi l'enclavement au cœur d'une région mal desservie et nullement industrialisée

Les responsables locaux sentent bien la menace. Le 18 août 1845, le conseil municipal de Guer réclame la canalisation de la rivière d'Aff jusqu'à la forêt de Paimpont pour l'écoulement des bois et des fers.

En 1845 également, le maire de La Gacilly, très désireux d'obtenir lui aussi la régularisation du cours de cette rivière, constitue un dossier mettant en évidence l'influence que pourrait avoir l'Aff canalisée sur le commerce local. Dans son enquête, on peut lire que, de fin octobre 1844 au 30 juin 1845, quarante bateaux ont circulé de Glénac à La Gacilly, chargés de minerai pour les forges de Paimpont, la seconde partie du transport, La Gacilly – Paimpont, de loin la plus longue, se faisant par charrette.

Canalisation de l'Aff :

- En 1864, le 20 novembre, nouvelle demande qui émane cette fois de la mairie de Glénac. La délibération du conseil municipal relative au projet de canalisation de la rivière d'Aff mérite d'être citée :

- Considérant que cette canalisation serait très avantageuse pour le développement de l'agriculture, du commerce et de l'industrie de plusieurs cantons, tant du Morbihan que de l'Ille-et-Vilaine, et d'un intérêt général

- Considérant que pour la commune de Glénac, en particulier, cette canalisation serait inappréciable pour l'arrivage en toutes saisons des engrais calcaires, pour l'écoulement de ses denrées de toutes natures, bois, grains, cidres et pommes, que principalement pour les pommes il est très rare que l'Aff, dans l'état actuel, ait assez d'eau en octobre et novembre pour permettre de les exporter par bateau et qu'il en résulte souvent une perte considérable .

- Considérant que l'exploitation du minerai, qui emploie par an plus de 50 ouvriers, serait portée à plus du double si le minerai pouvait être enlevé par bateau pendant toute l'année

- Considérant enfin que cette canalisation assainirait les marais, ferait disparaître les fièvres intermittentes qui règnent dans la commune à la fin de l'été et rendrait à l'agriculture des terrains considérables qui pourraient alors facilement devenir de bonnes prairies

- Pour ces motifs, le Conseil, à l'unanimité, émet le vœu que la canalisation de la partie inférieure de la rivière d'Aff soit exécutée dans le plus bref délai possible.

Four des Mines de Sourdéac :

Le four des mines de Sourdéac. Le fer y subit une première cuisson avant d’être acheminé par Decauville jusqu'à la rivière d'Aff toute proche. Embarqué à bord de chalands qui descendent la Vilaine jusqu'au niveau de l'actuel barrage d'Arzal, il prend ensuite à bord de petits vapeurs de 700 à 800 t la direction de l'Angleterre, de la Belgique ou de l’Allemagne.

Le four dans lequel on déversait le minerai extrait vit le jour avec le XXe siècle. La matière ainsi solidifiée était acheminée par wagonnets vers l'Aff, vers l'embarcadère du « Passage », où attendaient des péniches. De là, il était transporté jusqu'à Trignac, près de Saint-Nazaire, mais aussi à Lanouée, près de Josselin, aux forges de la Lié.

Des wagonnets se croisaient ainsi à longueur de journée, en deux voies parallèles qui passaient entre l'actuelle maison de M. Danet et celle de Mme Veuve Nevoux. Un cheval les tractait jusqu'à la gueule béante où grondaient les flammes. Brasier de pierre et de fer, l'énorme carcasse atteignait, d'après les estimations, 18 m de circonférence. Un forgeron glénacois, M. Nevoux, fabriqua lui-même les cercles qui la maintenaient.

Infrastructures de transport :

Depuis le Tertre et le Haut-Sourdéac, des rails convergeaient vers le four. Pour permettre l’accès des wagonnets et des chevaux, on avait aménagé une passerelle. Impressionnante vision du labeur. La cabane que l'on distingue sur le cliché servait d'appentis au forgeron chargé d'aiguiser les outils que le roc avait tôt fait d'émousser.

Exploitation au Fil des Années

1871

- Une ]reprise très marquée dans l'exploitation des minières de fer. En 1871, on avait extrait que 7 920 quintaux métriques de minerai, tandis qu'en 1872, 28 ouvriers, presque continuellement employés à cette extraction dans les communes de Silfiac, Sainte-Brigitte et Glénac, en ont tiré 20984 quintaux métriques pour le haut fourneau des Salles, dans les Côtes-du-Nord [14).

- M. l'Ingénieur des mines a constaté qu'en 1873, il n'y avait aucun ralentissement dans ces travaux, ce qui fait espérer qu'ils pourront prendre plus d'extension.

1872

- La seule minière du département est celle du Haut-Sourdéac, commune de Glénac.

Le gisement a été l'objet de quelques travaux vers 1860.

En 1872, MM. Doré et Cio, fondeurs-constructeurs au Mans, et, en 1903, M. Chaumel, y ont fait quelques travaux de recherches, mais n'ont pas exploité (15).

1875

- L'extraction, qui avait été en 1873 de 57,560 quintaux métriques, n'est plus, en 1874, que de 41,000 quintaux métriques. Ces extractions sont faites dans les communes de Silfiac, Sainte-Brigitte et Glénac ; une partie de ces minerais sort du département (16).

1878

- La plupart des minières sont également abandonnées ; seule la minière de Glénac est encore en exploitation et occupe en moyenne 20 ouvriers. La production en 1877 parait avoir été de 7 à 8000 tonnes de minerai (17).

1879

- Une seule minière de fer est exploitée dans le département du Morbihan, c'est celle de Glénac, dont le propriétaire, M. de Gouyon, s'est engagé en 1872 à fournir à l'usine de Saint-Nicolas de Redon, pendant 24 ans, 3000 tonnes de minerai chaque année

1880

- Minières de fer. ]L'exploitation de la minière de Glénac a été suspendue à la suite de la dissolution de la société de Marquise et Tabago (18).

1884

- Fréquentation. : L’AFF

- D'après les relevés statistiques prescrits par le décret du 19 novembre 1880, la fréquentation, en 1883, a été, tant à la remonte qu'à la descente, de 393 bateaux jaugeant ensemble 9,766 tonneaux, d'où il résulte, pour 1883, une diminution sur 1882 de 216 bateaux et de 5,454 tonneaux (19).

- Cette diminution provient du chômage des forges de Redon qui employaient beaucoup de minerai provenant des gisements de Glénac.

1887

- Les minières de fer de Glénac (canton de La Gacilly) sont encore restées en chômage pendant l'année 1887(20) [21].

1888

- Les minières de Glénac sont encore restées en chômage en 1888.

1904

- M. de Tonquédec a repris les recherches en 1904, puis a donné le droit d'exploiter à M. Jos de Poorter, qui a exploité de 1906 à 1908 (22).

1905

- La seule minière du département est celle du Haut-Sourdéac, commune de Glénac, exploitée à ciel ouvert par M. de Poorter.

- Le personnel est d'environ 37 ouvriers et l'extraction a été de 2.500 tonnes

- . Il n'avait pas été signalé d'accident en 1904

1908

- Il a été extrait, en 1907, 10.000 tonnes de minerai carbonate qui ont été transformées en 8.000 tonnes de minerai grillé, d'une valeur de 50.000 francs environ.

- Le personnel a été en moyenne de 30 ouvriers.

1909

- M. de Tonquédec s'est borné, en 1909, à remettre en état la galerie et les voies de roulage et à aménager la minière pour pousser l'exploitation vers l'ouest.

- M. de Tonquédec vient de reprendre lui-même l'exploitation depuis décembre 1909

1911

- La ] seule minière qui ait été réellement exploitée est celle de Sourdéac, commune de Glénac, appartenant à M. Aymar de Tonquédec (23)

- 30 ouvriers, en moyenne, ont été occupés toute l'année.

- En 1910, il a été extrait 5500 tonnes de minerai carbonate.

1912

- Aucune minière proprement dite n'a été exploitée en 1912. Celle du Haut-Sourdéac, commune de Glénac, est abandonnée depuis juillet 1911 (24)

1914

- Les minerais de Glénac ont été exploités en minières jusqu’en 1910 (25).

- Définitivement abandonné en 1914.

Demande en concession de mines.

Par une pétition en date du 15 mai 1914, régularisée le 15 juin 1914, M. LENGLET (Paul), domicilié à Paris, 10 avenue de Messine (8ᵉ arrondissement), (26) sollicite une concession de mines de fer sur le territoire des communes de Renac, La Chapelle-Saint-Mélaine, Sainte-Marie, Sixt, Bains, arrondissement de Redon, département d'Ille-et-Vilaine, et de Glénac, et Cournon, arrondissement de Vannes, département du Morbihan.

Cette concession sera limitée ainsi qu'il suit :

Au nord :

- Par une ligne brisée ABC composée : de la ligne droite A D menée du point A d'intercession du bord occidental du chemin d'intérêt commun no 38 de Malansac à Saint-Séglin avec une ligne droite F X joignant le point F clocher de Glénac au point X borne tribanale des communes de Glénac, La Gacilly et Les Fougerêts, au point B intersection du bord méridional du chemin vicinal ordinaire n° 1 de la commune de Cournon, allant de Cournon à la Coudrais, avec la limite séparative des départements d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan ; et de la ligne droite B C du point B ci-dessus défini au point C intersection du bord occidental du chemin vicinal ordinaire n° 7 de la commune de Renac, allant de la Chapelle-Saint-Mélaine à Saint-Just, avec une ligne droite Y Z joignant le point Y intersection du bord oriental de la route nationale n° 177 de Redon à Caen et de la limite séparative des communes de Saint-Just et de Renac, au point Z, borne tribanale des communes de Langon, Brain et Renac.

A l'Est. :

- Par une ligne droite C D menée du point C ci-dessus défini, au point d’intersection du bord oriental du chemin vicinal ordinaire n° 5 de la commune de la Chapelle-Saint-Mélaine, allant de la Chapelle-Saint-Mélaine à Garrain, avec la ligne E V joignant le point E borne tribanale des communes de Renac, Sainte-Marie et Bains, au point V intersection du bord septentrional du chemin de grande communication n° 56, allant de Renac à Port-de-Roche, avec la limite séparative des communes de Brain et de la Chapelle-Saint-Mélaine,

Au Sud. :

- Par une ligne brisée D E F G composée : de la ligne droite D E menée du point D ci-dessus défini au point E ci-dessus défini ; de la ligne droite EF menée du point E ci-dessus défini au point F ci-dessus défini ; et de la ligne droite FG menée du point F ci-dessus défini au point G d'intersection du bord occidental du chemin d'intérêt commun n° 38 de Malansac à Saint-Séglin avec le bord méridional du chemin d'intérêt commun n° 52 de Saint-Congard au Port Corbin,

À l'Ouest. :

- par une ligne droite GA menée du point G ci-dessus défini au point A de départ.

Les dites limites renferment une étendue superficielle de 39 kilomètres carrés, 30 hectares (3.930 hectares).

Le demandeur sollicite éventuellement l'autorisation de réunir la concession qui lui serait accordée en raison de la présente pétition avec celle qui lui serait accordée dans le département de Maine-et-Loire en raison d'une pétition présentée le 9 novembre 1908.

Le pétitionnaire offre aux propriétaires des terrains compris dans la concession demandée une indemnité, une fois payée, de trois francs par hectare.

À la demande est annexé un plan en simple expédition sur une échelle de 10 millimètres pour 100 mètres de la concession demandée. La pétition et trois exemplaires du plan sont également adressés à M. Le Préfet du département d’Ille-et-Vilaine.

Le Préfet du département du Morbihan,

- Le Préfet du département du Morbihan, Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 et la loi du 25 juillet 1907,

- ARRÊTE : Le présent avis sera affiché pendant deux mois, du lundi 6 juillet 1914 au dimanche 6 septembre 1914 inclus, à Glénac, Cournon et Vannes.

- Il sera, pendant la durée de l'enquête légale, inséré deux fois, à un mois d'intervalle, dans les journaux de département.

- IL sera, en outre, adressé au Préfet de la Seine qui est prié de le faire afficher pendant le même délai, à Paris (8ᵉ arrond.), où est situé le domicile du pétitionnaire.

- Il sera publié dans les communes ci-dessus désignées, devant la porte de la maison commune et des églises, à la diligence des Maires, à l'issue de l'office, un jour de dimanche, au moins une fois par mois, pendant la durée des affiches.

- La pétition et les plans sont déposés à la préfecture où le public pourra en prendre connaissance pendant la durée de l'enquête, en vue des oppositions et des demandes en concurrence auxquelles la demande actuelle pourrait donner lieu. À Vannes, le 17 juin 1914

À Vannes, le 17 juin 1914

Accidents dans la Mine.

- Joseph Moriceâgé de 54 ans, qui faisait partie de l'équipe de nuit qui devait descendre au fond de la carrière de Sourdéac, longeait un sentier, trop près du bord, et perdit l'équilibre ; il tomba d'une hauteur de plusieurs mètres, la tête porta sur un rail, et il se fit une profonde blessure. Malgré les soins qui lui furent donnés par M. le docteur Bourrée de La Gacilly, il rendit le dernier soupir le lendemain, vers six heures, sans avoir repris connaissance (12),

- Morice laisse une veuve et quatre enfants.

- Le 10 juin dernier, aux environs de Glénac, un éboulement avait lieu dans une carrière : un ouvrier terrassier, Pistiaux, n'ayant pu se garer, a été enseveli sous une assez épaisse couche de terre et est mort le soir même de l'accident (13).

Souvenirs et Conclusion

- Sourdéac a possédé un des derniers petits fourneaux de Bretagne en activité.

- D'après Jean-Louis Denoual, marinier, les mines de Sourdéac possédaient à une certaine époque deux bateaux, dont le Boyard. Du minerai arrivait par chaland de Port-de-Roche près de Beslé sur la Vilaine. Il était cuit à Glénac, réembarqué et livré à Redon. Une grue montée sur ponton assurait le transbordement du bateau dans les wagons qui stationnaient le long du bassin à flot.

- Un autre marinier, Jean-Baptiste Lasnier, se souvient d'avoir chargé à Sourdéac et livré en Vilaine, en aval de La Roche-Bernard, au niveau de l'actuel barrage d'Arzal. Là, des petits vapeurs étrangers de 7 à 800 tonneaux embarquaient le minerai à destination de l'Angleterre ou des Pays-Bas. J.-B. Lasnier avait manifestement bien présent à la mémoire les rassemblements de péniches dans l'attente des cargos, attente souvent profitable, puisqu'il ajoutait : « Au-delà d'un certain nombre de jours de planche, convenu à l'avance, les mariniers étaient payés en surestaries. »

- Rencontrés il y a quelques années, Pierre Michel et Mᵐᵉ Morice, tous deux nés en 1896, au bord de l'Aff, à deux pas de l'embarcadère du Passage, font de leur côté revivre les dernières images de la mine de Sourdéac : Les galeries s'enfonçaient loin sous la terre. Des chevaux tiraient les wagonnets jusqu'au fourneau. Après la cuisson, on les rechargeait en dessous et ils descendaient jusqu'à la rivière avec la pente. Un homme se tenait debout, derrière, la main sur la poignée du frein. Les wagonnets passaient là, entre les deux maisons.

- Les bateaux s'amarraient le long de l'estacade. Les Decauville (wagonnets) basculaient sur le côté. Il y avait une goulotte métallique et ça tombait directement dans les cales. Quand le wagonnet était vide, on le dégageait sur une voie de garage grâce à une petite plaque tournante. Il y avait cinq ou six wagonnets qui étaient ensuite remontés un par un avec un cheval. Le fourneau cuisait jour et nuit. Ça marchait avec du charbon qui arrivait de Redon. Il y avait aussi du minerai qui venait de Bains-sur-Oust par tombereau, du lieu-dit "La Ferrière". La mine appartenait à M. Aymar de Tonquédec. Il y avait 30 à 50 ouvriers à ce moment-là.

- Son petit-fils, Pierre, qui malheureusement ne sait pas grand-chose de cette période de la vie de son grand-père, a tout de même pu préciser que le château, totalement lézardé, devenu inhabitable, avait été démonté et que les plus belles pierres avaient servi à reconstruire une habitation à Nantes.

- Léon Puzenat avait recueilli en son temps quelques informations sur les mines de Sourdéac, qu'il appelle d'ailleurs mines du Tertre, du nom du village voisin. Il y ajoute des éléments techniques : La plus importante de ces exploitations était celle du Tertre, qui possédait même un four de grillage. Cette minière a fourni à elle seule presque toute la production du Morbihan pendant de longues années. Jusqu'en 1844, elle alimentait la forge de Vaublanc et celle de la Noë, puis, à partir de 1880, celle de Tabago (près de Redon).

- « Des ouvriers travaillaient le dimanche à entretenir le feu », raconte M. Joseph Piljean de La Duchée. Guère de répit, un rythme continu annoncé tôt le matin par l'arrivée des travailleurs. « Quand ils passaient, ils faisaient du bruit avec leurs sabots », dit encore M. Piljean. On les regardait aller, on avait le sentiment qu'ils partaient à la conquête du monde, qu'ils étaient le monde à eux seuls. C'étaient les travailleurs de la mine, les travailleurs de force, les hommes du vrai. Sans doute les vieilles leur parlaient-elles tout bas, un peu admiratives ou farouchement fatalistes.

- Fermeture de la Mine vers 1914

Des aventuriers aux mains de forçats

Ils étaient bien de Glénac, les gars de la mine.

Qu’ils fussent de la commune ou d'ailleurs, leur véritable paroisse, c'était ici. Le travail crée des habitudes, des attachements. Les mines et les maisons alentour, d'ailleurs, constituaient une sorte de quartier, un village. Un village d'aventuriers aux mains blessées, aux mains de forçats. Un village qui brûlait de mille feux dans le noir et dans la lumière. Vaste poumon souterrain, cœur invincible, bête acculée à sa tanière mais indomptable, immortelle. Glénac vivait de ses mines, et les mines de fer vivaient de Glénac. C'était une sorte d'osmose, de patrie, de pays prolongé dans l'effort, le labeur, les réjouissances, les amitiés viriles. Dieu y avait sa place. M. Joseph Piljean se souvient lors de la tentative d'inventaire, en 1914. Les mineurs s'étaient rassemblés sur le porche de l'église avec leurs pelles et leurs pioches.

Ils chantaient

- Depuis une heure que nous marchons,

- C'est Caillibeau que nous cherchons

CaiIlibeau, c'était le percepteur. Frasque sociale d'un pays grand comme la main, mais vivant avec ses problèmes, son rythme de vie, sa chronique

De tout cela, que reste-t-il ? Des mines, il ne reste plus que des bosses éventrées, des galeries mystérieuses dans lesquelles on ne saurait trop se hasarder, de hautes parois qui portent encore la trace des milliers de coups de rivelaines semblables à des vagues courant vers le sable, dans un ordre impeccable. Du château du Haut-Sourdéac, il ne reste que quelques pans livrés aux broussailles. On s'explique mal, faute de précisions, comment le chantier du Tertre pouvait être exploité en raison de l’existence de la bâtisse sur les lieux mêmes du chantier. Toujours est-il que ledit château appartenait à M. de Quengo de Tonquédec, de même que la carrière riche en minerai de fer ainsi exploitée par la société allemande et que, par suite de déprédations naturelles et de la faillite de son propriétaire, il fut démoli et les pierres récupérées servirent à la construction de la préfecture de Nantes. Le four, à son tour, lorsque le chantier fut fermé, à la déclaration de la guerre 14-18, fut démonté, les blocs de pierre permettant de consolider ou de bâtir certaines maisons du bourg et du Passage. Seuls, les rails ont affronté le temps, quelques années durant.

Les mines de fer de Glénac sont à jamais fermées. Broussailles et arbustes en ont fait leur demeure, les ont ravies aux regards étrangers. Nous avons tenté ici de faire revivre cette époque de l’histoire de Glénac, mais elle garde tout son mystère, ses charmes, ses difficultés, ses souffrances, ses injustices. Par matin de grand vent ou par nuit de pleine lune, on croit entendre, jaillis des profondes ténèbres, des cris, des râlements d'hommes.

La nature reprend ces droits car les mines abritent maintenant les Chauves-Souris

Sources

- [7] Histoire de La Gacilly par JC Magré.

- [8] Annales des Mines de France

- [9] Article Coudreau journal

- (10) Source=Bulletin de la société industrielle de L’Est janvier 1914

- [10] La Batellerie Bretonne, Vie Quotidienne

- [11] La Batellerie Bretonne, Vie Quotidienne

- [12] Le courrier des Campagnes 1907 juillet 21

- [13] Journal de Ploêrmel 1890 aout 9 [

- 14] Rapports Conseil Général 1874 Octobre

- [15] Rapports Conseil Général 1910 Aout

- [16] Rapports Conseil Général 1875 Aout

- [17] Rapports Conseil Général 1878 Aout

- [18] Rapports Conseil Général 1880 Aout

- [19] Rapports Conseil Général 1884 Aout

- [20] Rapports Conseil Général 1888 Aout

- [21] Rapports Conseil Général 1889 Aout

- [22] Rapports Conseil Général 1910 Aout

- [23] Rapports Conseil Général 1911 Octobre

- [24] Rapports Conseil Général 1913 Septembre

- [25] Annuaire des mines et minerais métalliques de France et d'Algérie. 1919

page suivante =Chauves-Souris

page précédente = Mines